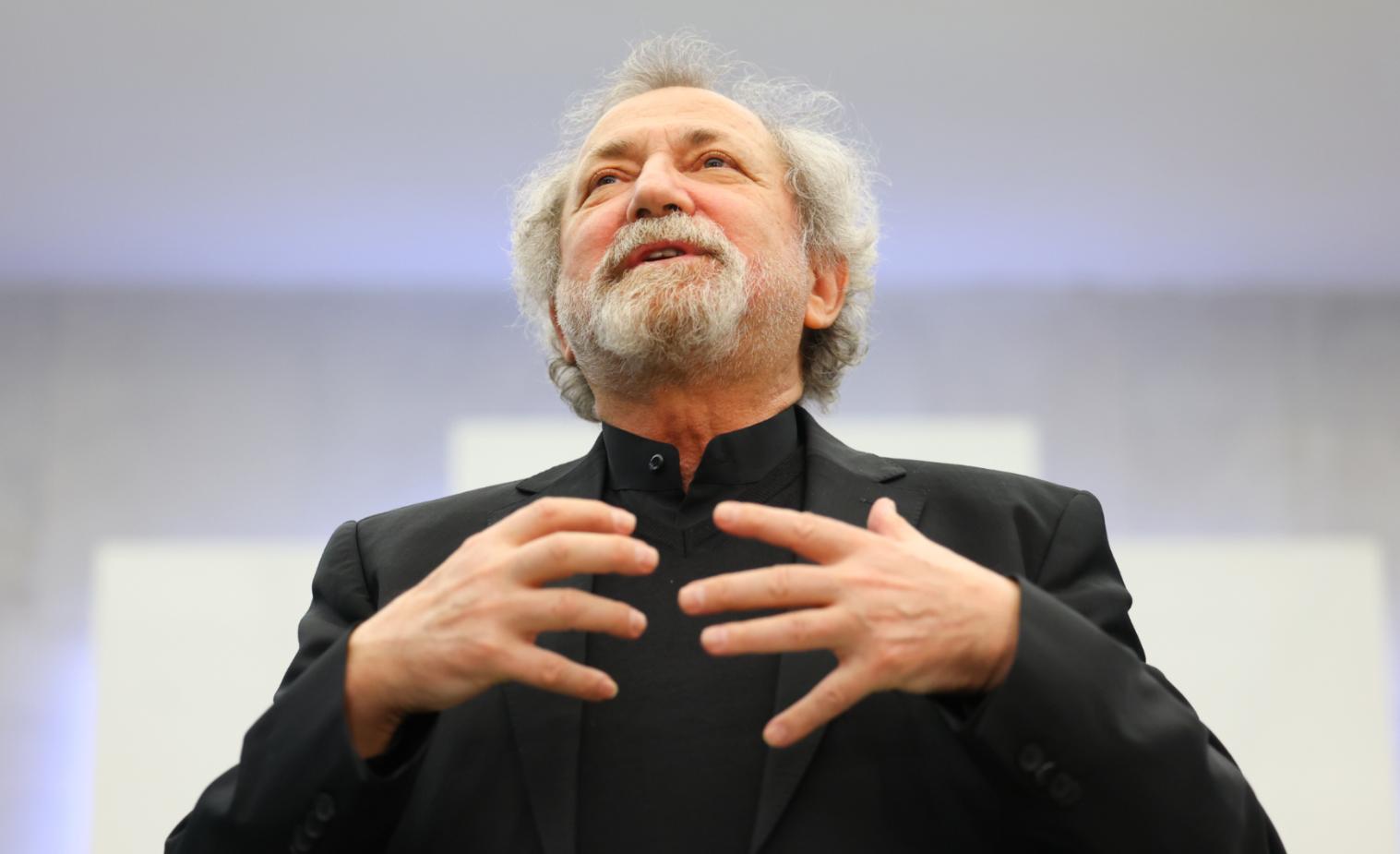

Беседу вели Александр Савин, Марина Иванова

Разговор с народным артистом России Борисом Эйфманом состоялся накануне гастролей прославленного Санкт-Петербургского академического театра балета в Новосибирске, где будут показаны «Преступление и наказание», «Евгений Онегин» и «Анна Каренина».

– Вы уже в четвёртый раз обращаетесь к творчеству Фёдора Михайловича. Где зона соприкосновения миров писателя Фёдора Достоевского и хореографа Бориса Эйфмана?

– Достоевский, по его собственным словам, посвятил всю жизнь разгадыванию той тайны, которую являет собой человек. И действительно, каждое произведение великого писателя – мучительная попытка найти ответы на фундаментальные, «проклятые» философские вопросы, веками занимавшие умы мыслителей. По мнению Достоевского, только так – пробуя понять, что есть свобода, вера, грех, раз за разом погружаясь в метафизические проблемы, – можно самому остаться человеком. То есть существом ищущим, терзающимся, стремящимся к духовной гармонии и преображению. Мой взгляд как художника также обращен вглубь внутреннего мира личности. С помощью древнего и магического языка тела, открывающего перед творцом колоссальные и не имеющие аналогов выразительные возможности, я исследую психическую и эмоциональную природу своих героев. Именно в этом и состоит одна из ключевых задач психологического балетного театра, развиваемого мною на протяжении уже почти полувека.

– Насколько сложно даётся перевод произведений Достоевского на язык пластики?

– Я не занимаюсь составлением «танцевального подстрочника» романов Достоевского. Как никогда не занимался пересказыванием книг Пушкина, Толстого или Чехова. Просто иллюстрировать фабулы и ключевые идеи литературных шедевров, прибегая к пластической лексике, мне неинтересно. Моя миссия – открывать неизвестное в известном, раздвигать границы восприятия хрестоматийных строк. Заглядывая по ту сторону текста, проникая на его новые смысловые уровни, я создаю оригинальные и самодостаточные художественные произведения. Работа над ними не бывает лёгкой. Тем более если речь идёт о такой цитадели, глыбе, как Достоевский. Сама мысль о приближении к ней внушает трепет. За то же «Преступление и наказание» я брался несколько раз и всё время чувствовал, что пока не готов ставить балет по этому роману. Прошли годы. Я созрел как хореограф и как личность. И тогда наш спектакль родился.

– Какие цели вы поставили перед собой в своей новой работе, какие идеи Достоевского хотели бы раскрыть зрителю?

– Для меня прежде всего важна звучащая в романе идея о неотвратимости наказания для дерзнувших нарушить высший моральный закон. Сегодня, как ни прискорбно, его отрицание стало практически повсеместным. Что совсем страшно: люди, преступая универсальные нравственные нормы, не раскаиваются и не задумываются об искуплении. Чем кардинально отличаются от персонажей Достоевского, через падение, грех приходивших к воскресению. Другая значимая тема спектакля – двойственность человеческой природы. В каждом из нас заложены два противоположных и противоборствующих начала – добро и зло, свет и тьма. Мы мечемся между ними, пытаемся противостоять дьявольским соблазнам. Тем, кто выстраивает свою жизнь в соответствии с десятью заповедями, удаётся преодолеть роковое искушение и сохранить в себе связь с Богом. Наконец, это тема любви. Но любовь, показывает нам Достоевский, также двойственна. Она может быть разрушительной и губительной (как, например, чувства Свидригайлова к Дуне). А может оказаться спасительной, как жертвенная любовь Сони к Раскольникову.

– Что в работе над «Преступлением и наказанием» было самым сложным?

– «Преступление и наказание» – в принципе крайне трудный для постановки роман. Это, возможно, самое «нетеатральное» и «небалетное» произведение Достоевского. Те же «Братья Карамазовы» наполнены страстями и неожиданными повторами сюжета – элементами, притягательными для режиссёров. «Преступление…» же – текст, в котором, строго говоря, действуют даже не герои, а идеи. Как перенести его сложнейшее философское содержание на балетную сцену? Я мог бы выпустить тривиальную пластическую адаптацию книги, пунктирно изложив смысловое и событийное наполнение литературного первоисточника. Однако вместо выбора подобного пути решил сочинить собственный «балетный роман», вдохновлённый Достоевским. В центре моего внимания – внутренние переживания героев. Языком танца мы выражаем в спектакле эмоциональный мир Раскольникова, Сони, Свидригайлова, показывая, что привело персонажей к их поступкам.

– Артисты в ваших спектаклях всегда больше, чем танцовщики: наряду с технической стороной роли (а ваша пластика непроста) в ваших постановках требуется другой уровень психологической глубины и актёрской выразительности, если сравнивать с балетной классикой. Как вы этого добиваетесь?

– Если отвечать кратко, то ежедневым тяжким трудом в репетиционном зале. За годы существования нашей труппы, безусловно, сформировались и особый тип танцовщика, и своя методика его подготовки. Правда, в театральных институтах – в отличие от той же системы Станиславского – «системе Эйфмана» не обучают и книги по ней не выпускают. Всё происходит через практику, через поиски и ошибки. Мне необходимы артисты, не только блестяще владеющие самыми разнообразными техниками, но и умеющие сделать каждое движение интеллектуально

и эмоционально наполненным. Далеко не всем дано превратить собственное тело в инструмент выражения сложных идей и психологических состояний. Зачастую приходящих в труппу танцовщиков приходится переучивать. Ведь сегодня в мире не существует хореографических училищ, которые обеспечивали бы выпускникам профессиональную базу, достаточную для исполнения нашего репертуара. Единственное исключение – открытая в Санкт-Петербурге 12 лет назад Академия танца, готовящая универсальных артистов XXI века.

– Вас можно назвать амбассадором русской классики, если учесть, сколько шедевров вы «перевели» на универсальный язык танца, помогая мировому зрителю постичь то, что называют «загадка русской души». Удалось ли вам самому постичь эту тайну?

– Если бы я до конца постиг её, то, наверное, закончился бы как творческая личность. Не о чем было бы размышлять и сочинять спектакли. Нет, я по-прежнему лишь приближаюсь к решению столь глобального вопроса. Одно могу сказать: душа – бесценный дар Всевышнего, делающий нас людьми. Задача каждого – не осквернить её, не дать своей душе отмереть. Для русского человека с его отзывчивостью и невероятной способностью к состраданию в высшей мере важно сохранить в себе светлое начало.

– Вам, как никому другому, удалось выстроить систему подготовки молодых кадров для пополнения своего коллектива. К вам в академию едут просматриваться дети со всей страны.

– В нашей труппе действительно танцует немало выпускников академии. Впрочем, её воспитанники также работают в Большом и Мариинском театрах, других известных коллективах. Мы готовим артистов не только для себя, но и для всех российских балетных компаний. Нехватка квалифицированных исполнителей – проблема системная. Она затронула даже столичные театры, а в региональных труппах танцевать подчас вовсе некому. В чём уникальность инновационной педагогической методики Академии? Мы выпускаем артистов, способных на самом высоком профессиональном уровне освоить любой хореографический материал. Для студентов у нас созданы идеальные условия: с ними работают лучшие в своих областях педагоги. Обучение и медицинское обслуживание, питание, проживание иногородних детей в интернате – всё оплачивается государством и спонсорами. А самое главное – уже в раннем возрасте воспитанники академии получают бесценный артистический опыт, выходя на большую сцену. Они участвуют в классических постановках, представляют современные номера. Знаменитые спектакли нашего театра «Мусагет» и «Мой Иерусалим» – балеты хореографически очень сложные даже для взрослых танцовщиков – были с успехом показаны на выпускных концертах академии. Сейчас студенты разучивают ещё одну мою знаковую постановку – «Я – Дон Кихот». Зрители увидят её одноактную версию в конце мая на выпускных вечерах на сцене театра академии.

– Как продвигается создание материальной базы Театра Бориса Эйфмана, как скоро стоит ожидать открытия собственной театральной площадки?

– Без данного вопроса не обходится ни одно моё интервью на протяжении последних не то что лет – десятилетий. Учитывая, сколько раз уже переносилось открытие дворца, я предпочитаю не озвучивать никакие сроки. Строительство идёт. К сожалению, далеко не теми темпами, которые необходимы для скорого завершения стратегически значимого проекта, призванного дать Санкт-Петербургу и всей стране новый центр притяжения для десятков тысяч поклонников хореографического искусства. Не скрою: живя бездомной, кочевой жизнью, очень трудно сохранять лидерский статус театра. Хотя я не забываю, что уныние – смертный в грех, и поэтому не опускаю руки.