Кто будет спасать умирающие деревни

За прошедшие 20 лет в нашей стране не стало 20 тысяч сёл и деревень. Ещё 20 тысяч на грани вымирания, в них осталось жить по 5–7 стариков. В перспективе нас ждёт опустевшая страна с её огромной территорией, где немногочисленный народ «жмётся» в паре-тройке десятков мегаполисов.

В деревню Камышинка я ехал кричать «Караул!». Говорили, что остались в ней два старика, и когда совсем невмоготу, выходят они на крыльцо и кричат «Караул!». Я представил, как два согбенных, отживающих свой век человека – в латаных валенках и затасканных телогрейках – отворяют присыпанную сугробом дверь и, задохнувшись морозным и резким ветром, кричат.

В этом крике отчаянье от болезней, старости, надвигающейся немощи. Страх от возможности так умереть в холодной избе, что никто и не узнает о твоей кончине. Обида на детей, которые мыкаются где-то, отбившись от своего берега и не прибившись к чужому.

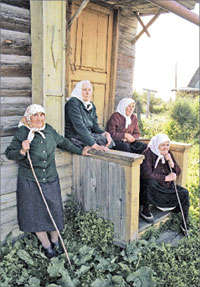

Увы, это не литературное воображение автора. Я бывал в таких деревнях и видел таких стариков. На зиму, когда уедут последние дачники, а землю скуёт морозом, они сбиваются в одну избу. И не только для того, чтобы сэкономить дрова и электричество. Вместе не так страшно.

Кировская область, например, каждый год теряет до 70 населённых пунктов. Только за последние 20 лет в регионе не стало 1300 деревень. Готовятся «к списанию» ещё 40. Среди «умерших» – деревня Марковцы. Остов дома, внутри которого уже выросло дерево, – всё, что сегодня напоминает о ней. Чем не символ нынешней русской деревни? А ведь здесь когда-то было полтора десятка жилых домов.

Перенесёмся в Кострому. 76-летний Владимир Быков, когда-то живший в красивом доме на холме по соседству с церковью, прудом и примерно 30 домами, последний, оставшийся здесь человек, умрёт он – умрёт и костромская деревенька Исупово. На картах области от десятков деревень остались одни названия: Половиново, Северный, Ульшма, Трасса, Усть-Сенная, Стеклянный завод, Ошурка, Игошино. Ночами в пустых деревнях мародёрствуют бандиты. Они влезают в дома и крадут всё, что можно ещё украсть. В основном металл и оставшиеся кое-где иконы. В Дьякове живут восемь семей. В соседнем Козино, где когда-то был сырный завод, две. На много километров вокруг единственный человек, имеющий постоянную работу, это тракторист Николай Кузнецов, который зимой чистит дороги к обезлюдевшим деревням.

Но чаще всего дороги к ним никто не чистит, они заметаются снегом, ни пройти ни проехать. Живут зимующие в них жители тем, что вырастили на огородах, собрали в лесу и купили у заезжих торговцев за лето. Когда заканчиваются припасы, в основном хлеб да крупы, кто покрепче надевает на плечи рюкзак и на лыжах пробивается к большаку, к автолавке.

Так и живут. Накануне холодов просят трактористов из ближайших деревень вырыть на кладбище несколько ям. Ведь, не дай бог, помрёт человек, могилу в мёрзлой земле старикам не осилить.

Валерий Михайловский – врач, писатель, этнограф из Нижневартовска, долгое время был защитником интересов коренных народов ханты, манси, ненцев. Но пройдя с экспедицией от Петербурга до Сургута, пришёл к выводу, что спасать надо прежде всего русскую нацию. Нигде такого разорения и запустения, как в чисто русских деревнях, нет.

– Такая красивая природа, замечательные леса, дичи полно, и – умирающие деревни. Жутко! Представьте: стоят избушки чёрные, покосившиеся, придавленные снегом. Видно, что следов вокруг нет, всё брошено. А где осталось несколько человек, впечатление, что это трупы ходячие. И не старики ещё, люди по 40–50 лет, а выглядят древними, немощными. У них выветрилось даже нормальное человеческое любопытство. Мы заехали в деревню, а они и не спрашивают ни о чём, им ничего неинтересно. Устали люди от самой жизни…

Российское село умирает не сразу, а по частям. В период между переписями населения 1989 и 2002 гг. исчезли с географических карт 10,7 тысячи населённых пунктов, на 40 процентов увеличилось количество сёл и деревень, не имеющих постоянных жителей. Только в 2009 году из сельских поселений выбыло 635,2 тысячи человек, в том числе 304,3 тысячи в возрасте 14–29 лет. Как показали итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, процесс исчезновения сельских населённых пунктов с карты России продолжается.

Российское село умирает не сразу, а по частям. В период между переписями населения 1989 и 2002 гг. исчезли с географических карт 10,7 тысячи населённых пунктов, на 40 процентов увеличилось количество сёл и деревень, не имеющих постоянных жителей. Только в 2009 году из сельских поселений выбыло 635,2 тысячи человек, в том числе 304,3 тысячи в возрасте 14–29 лет. Как показали итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, процесс исчезновения сельских населённых пунктов с карты России продолжается.

Это официальные данные. В реальности дело обстоит куда хуже.

Учёные утверждают, что при нынешней государственной политике не только деревня «неконкурентоспособна» городу, но и малые города относительно больших. И миграционные потоки будут нарастать не только от деревень к городам, но и от районных центров к областным и далее к региональным агломерациям.

Дело идёт к тому, утверждает профессор Андрей Нещадин, что почти всё население страны сосредоточится в крупнейших городах. То есть в перспективе нас ждёт опустевшая с огромной территорией страна, где немногочисленный народ «жмётся» в паре-тройке десятков мегаполисов.

– Мы теряем страну со скоростью несколько процентов в год, – говорит вице-президент, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук, профессор Михаил Коробейников. – И если не создадим эффективного механизма, то огромные территории останутся пустыми в течение 10 лет. А ответа, что делать, до сих пор нет. Между тем депопуляция в селе способна развалить всё Российское государство, и это должны понимать в руководстве страны.

В своё время в разговоре с Валентином Денисовым, бывшим в ту пору председателем Комитета по аграрным вопросам Госдумы, я спросил, почему в России до сих пор нет концепции или какой-нибудь мало-мальской программы развития села?

– Такой программы без активной работы муниципалитетов создано быть не может, – ответил он. – Деревня сама должна определиться в том, какой ей быть.

Такой ответ вызвал резкое возражение глав сельских поселений и муниципальных образований.

– В районе, которым мне выпало руководить, из 214 деревень более 30 можно убрать со всех карт, в них никто не живёт. И процесс этот, к сожалению, будет продолжаться, – с горечью говорила мне глава моего родного Сандовского района, заместитель председателя правления Ассоциации муниципальных образований Тверской области Марина Тихомирова. – Чтобы сохраниться, у самой деревни сил уже нет. Как и у района. Бюджет дотационный и наполняется по минимуму, а мы, кроме того, тащим на себе сельские поселения, где бюджеты ещё беднее. Чтобы сохранить деревню, нужна не отдельная программа развития для каждой из них, а федеральная программа, и касаться она должна не столько крупных производств, которых в нашей зоне по пальцам пересчитать, сколько малых форм хозяйствования – крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Основа развития села, считаем мы, это партнёрские отношения власти, бизнеса и общества. Как в каждом отдельном районе, так и по стране в целом. Нужна федеральная программа развития сельских территорий. А построить социализм или капитализм в отдельно взятой деревне невозможно.

Надо признаться, такая программа вроде как есть. Разработана она Министерством сельского хозяйства России и называется концепцией устойчивого развития сельских территорий до 2020 года. Если верить документу, то реальная зарплата селян к этому сроку должна повыситься в 4,4 раза, занятость сельского населения может достичь 76–80%, 60–70% деревенских домов будут обеспечены водопроводом, газом и канализацией, а каждую деревню соединят с внешним миром хорошие дороги. При этом сельский уклад жизни сохранится, а численность сельского населения и количество населённых пунктов не уменьшатся.

Вы в это верите? Я – нет. Во-первых, потому что в основе концепции лежит Федеральная программа социального развития сельских территорий до 2012 года, которая была успешно провалена. Финансирование её урезали на 60%. А какой умный человек строит новое здание на старом да ещё развалившемся фундаменте? Во-вторых, на всё про всё собираются потратить 400 миллиардов рублей. Это не больше, чем выделяется сейчас, а сейчас для развития сельских территорий не делается ничего. Сумма не просто мала, она элементарно не соответствует масштабу проблем. А всё потому, что Министерство финансов приоритеты видит в развитии производства, а не в укреплении социальной сферы. Но без строительства социальных объектов представить развитие села невозможно. Как, впрочем, и без производства.

Кстати, сама программа и подтверждает свою несостоятельность. По её сценарию к 2020–2030 годам доля занятых в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и охоте станет ещё меньше. Численность сельского населения на начало 2021 года сократится по сравнению с 2010 годом на 2,2 миллиона. Сельская экономика не получит дополнительного источника для прорыва, а истощённые резервы внутреннего развития аграрного сектора не обеспечат воспроизводственную роль сельского хозяйства, село всё хуже будет выполнять свою продовольственную и другие общенациональные функции. Образуются обширные новые зоны депрессии с обезлюдевшими сёлами и не используемыми сельскохозяйственными угодьями.

Всё это, говорится в программе, представляет геополитическую опасность потери социального и хозяйственного контроля над обезлюдевшими сельскими территориями. Будет нарастать межрегиональная и внутрирегиональная дифференциация в уровне и качестве жизни сельского населения. Отсутствие притока на село молодых специалистов станет ещё более тормозить экономический рост. Село вернётся в предкризисное состояние 90-х годов, и реанимация его потребует ресурсов в размерах, многократно превышающих имеющиеся финансовые возможности.

Это пессимистический вариант. Есть и амбициозный, но на него в федеральном и региональных бюджетах нет денег. Потому государство и вынуждено балансировать в рамках своих финансовых возможностей. А по сути, плестись за событиями, будучи не в состоянии повлиять на их ход. Более того, процесс разрушения перекинется с деревень и сёл на малые города.

Как заявила в конце прошлого года на Московском международном урбанистическом форуме министр экономического развития Эльвира Набиуллина, количество малых и средних городов в России в течение ближайших нескольких десятков лет будет неуклонно сокращаться, а их население убегать в более крупные города. На спасение малых и средних городов тоже нет денег. Так что в ближайшие 20 лет в мегаполисы может мигрировать до 15–20 миллионов человек.

– Хорошую программу развития сельских территорий ещё предстоит написать, – считает генеральный директор ЗАО «Международный центр развития регионов» Игорь Меламед. – Пока под этим каждый понимает что-то своё. Потому что сельские территории сложнее, чем любые иные. В стране давно назрела пора делать инвентаризацию тех ресурсов, которыми она обладает.

– И человеческих, и природных?

– Совершенно верно. И чётко понимать, как эти ресурсы должны максимально эффективно использоваться. Тогда это будет работа. А пока всё идёт самотёком. И сводится, к сожалению, к тому, что мы теряем контроль над пространством и теряем людей, а это, может быть, самый невосполнимый ресурс.

– Есть ли какие-то стандарты определения сельской территории? – этот вопрос я задал Александру Мёрзлову, руководителю Центра устойчивого развития сельских территорий РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

– На западе – это территории, где населения меньше 100 тысяч человек на квадратный километр. Если следовать им, то у нас только Москва и Питер выпадают из этих стандартов. В таком случае сельскими территориями должен заниматься не Минсельхоз, а Минрегионразвития. В России же узкоотраслевой подход, и сельскими принято считать те территории, на которых ведётся сельхозпроизводство. Но дело даже не в этом. Я являюсь ещё и членом межведомственного совета по устойчивому развитию сельских территорий при Министерстве сельского хозяйства России, и после каждого заседания у меня остаётся горький осадок. Сидят чиновники и размышляют о судьбах села, но никто из них в его развитие не верит.

Можно ли в нынешних условиях всё-таки сохранить российскую деревню? Центральные усадьбы, где ещё что-то осталось – библиотеки, фельдшерско-акушерские пункты, школы, магазины, – да, считают главы муниципальных образований. Но только сегодня. Завтра будет поздно. А укрупнение районов, каковая идея бродит в некоторых головушках федеральных чиновников, ситуацию не улучшит. Да, деревень в таком районе будет больше (а в целом-то по стране меньше), но расстояние между ними увеличится, и управлять такими территориями станет сложнее. Между тем сельская экономика – многоотраслевая – может стать локомотивом развития страны. Но у нас совершенно этого не понимают. Или не хотят понимать, что деревня – не только зерно и мясо, а и кузня, маслобойка, рыбалка, охота, грибы, ягоды.

Я приехал в Камышинку кричать «Караул!». А тех двух стариков уже не застал. Но, оказывается, не одни они были в этой деревеньке, на другой её окраине обитала семья, собравшаяся податься в город. Крепкий мужик лет 40 на мои расспросы ответил кратко: «Да нам всем здесь хочется кричать «Караул!» И тут я, уезжая, подумал, что все мы – жители деревни Камышинка. Стоим на шатком, полуразрушенном крыльце и кричим в пустоту, надеясь, что кто-нибудь нас услышит.

Вот только услышит ли?

А если услышит, то не будет ли уже поздно?

Александр КАЛИНИН

Александр КАЛИНИН