Если бы не счастливый случай, корреспондент «ЛГ» мог оказаться 11 сентября 2001 года в одной из башен-близнецов

Песня называлась «Дым над водой». Её когда-то исполнял ансамбль Deep Purple. В юности на посиделках мы завывали: «Смоук он уотер», впадая в лёгкий транс. Никто тогда не мог представить, что песенные символы трагически наложатся на реальные события.

Это совсем обыденная история. Несколько её эпизодов мне показались жуткими именно благодаря этой обыденности.

И это почти документальная запись.

Из Квинса в Бруклин можно проехать по скоростной дороге – хайвею. Мы ехали на юг, чтобы потом свернуть на знаменитый Бруклинский мост. А оттуда уже до «близнецов» рукой подать. Гринвич-Виллидж, Челси – и ты в Нижнем Манхэттене. У порта, у паромов, у воды. В десять утра нас ожидал гид, который должен был показать нам Нью-Йорк. И начать мы должны были, конечно, с южной башни, то есть подняться на неё и оттуда окинуть взглядом великий и безумный город.

Радио чуть-чуть мурлыкало, мелькали островки зданий и поражали пустые пространства. Справа за горизонтом в лёгкой дымке виднелись очертания Манхэттена, и в этой дали они казались на редкость скучными, как и всё, что мелькало по дороге.

Казалось, вся Америка такая.

Я приехал в Нью-Йорк 9 сентября. И до утра 11-го приходил в себя, выпивал с друзьями и строил планы на ближайшие две недели.

– Хорошо бы там быть в 9.20, ну в 9.30, – сказал приятель за рулём. – Пока запаркуешься, пока дойдёшь…

Было примерно 8.50. Дорога пошла на подъём, а мой попутчик, хихикая, сказал:

– Они борются за экологию. Смотри, в центре Манхэттена трубы дымят. Это же надо…

Дым был на редкость чёрным, но не клубился, а как бы лишь струился в небо.

И экология, и дым мне были до лампочки. До поворота на Манхэттен оставалось километра два.

Зазвонил телефон.

– Это Люба, – сказал приятель за рулём, – возьмём её? Успеем ещё.

Мне было всё равно.

За Любой надо было ехать на Брайтон. Мы проскочили поворот, приятель вдруг напрягся и сделал радио погромче. Там что-то очень взволнованно говорили. Я не слушал и смотрел на тусклые пейзажи. Их экология…

– Однако, – сказал приятель. – Спортивный самолёт врезался в башню.

И через минуту:

– Нет, не спортивный…

Дальше я уже слушал сам.

– Второй врезался! – заорал приятель.

В небо справа поднимался чёрный колпак, который медленно менял форму, и верхнюю его часть сносило в нашу сторону.

– Кажется мне, – сказал обречённо приятель, – что экскурсия не состоится.

Ненавижу, когда рушатся планы. Страшно злюсь.

– Это почему же? – сказал я.

– Мне так кажется. Букву «ж» он произнёс как «з».

Местный диалект.

По радио продолжалась беспорядочная болтовня.

На Брайтон-бич мы зашли в дом барачного типа, где располагалось турбюро, и попросили хозяина связаться с гидом, который нас ожидал у южной башни.

– Чёрт возьми, – сказал я, – что там происходит, в конце концов?! Можно и не подниматься. А так поездить по городу. Как-никак машина заказана…

– Нет связи, – сказал хозяин, – гудки. Самолёты врезались в башни… Кина не будет. Бери деньги и вали отсюда. Выдаю как иностранцу. Остальные не получат ни хрена. Там Лена…

Лена – гид.

И его жена.

На деревянной набережной сидели старики и смотрели на океан. На пляже лежали толстые и не очень дядьки и тётки. Все на одно лицо. Кое-кто закусывал. Впрочем, они закусывают всегда.

Кое-кто купался.

Веранда ресторана «Татьяна» была пуста. Народ почему-то толпился в маленьких барах рядом. Я не знал, куда приткнуться, и ходил от одного бара к другому. Работали телевизоры. Башни горели. В барах обсуждали, сколько в башнях осталось людей.

– Там тысяч тридцать вмещается.

– Какие тридцать? Пятьдесят.

– Слушай, там Марик на 55-м этаже работает. На компьютере.

– Вон Лина звонит, сестра его. Нет связи…

Лина металась у входа, как бабелевская тётя Песя, в отчаянии тыча пальцем в телефон.

Люди знали всё. Кто чей родственник и кто сейчас в башнях.

Я попросил 100 граммов «смирновки» и выпил не закусывая. Башни горели.

На экране мелькали лица пожарных. Выли сирены. На набережной стояла мёртвая тишина. Старики глядели на океан.

– Так говоришь, экскурсия, – сказал бармен. – Подниматься должен был…

Он ухмыльнулся.

Я заказал ещё сто граммов.

– Бери сто пятьдесят, – сказал бармен. – И вообще напейся…

Это был его гешефт.

С северо-запада, с Манхэттена, шёл густой дым. Он шёл в нашу сторону, опускаясь всё ниже. Дым нёс с собой какие-то тёмные хлопья. Они порхали как бабочки, чьи крылья переливались всеми оттенками чёрного.

Наверное, все мы произошли из воды. Когда нервы отключаются и мир похож на грязную вату, очень тянет в воду. И я пошёл к воде, на ходу снимая с себя одежду. Дядьки и тётки продолжали лежать на песке. Над волнами мелькали головы купающихся. Когда я влез в океан, то горизонта не увидел: его размыли грязные хлопья. Они густо припадали к воде. Кусочки золы потрескивали на зубах. Или это только казалось? Казалось, что чернеют даже зубы. Пахло гарью и смолой. Я посмотрел на берег. Из башен вылетал неимоверных размеров джинн и обнимал город. Джинн был похож на страшного Старика Хоттабыча.

Как ни странно, я осознавал необычность момента. Купаться в Апокалипсис – это сильно, думал я, сортируя мысли и ощущения, как Тригорин метафоры.

Потом я обнаружил себя у бара – весь мокрый и липкий, сидящий на краешке деревянного стула и держащий в охапке одежду.

– А-а-а!.. – вдруг колыхнулся рядом со мной воздух. Кричали две женщины, глядя, как на экране телевизора опускается одна из башен. Может, та, в которой был Марик.

Дым стелился над водой, но он уже не был таким зловещим. Наступила другая эпоха…

На следующий день город был тих, пуст и незлобен. Большинство линий метро работало. Но не те, что шли в Южный Манхэттен. По Бродвею можно было гулять прямо по мостовой. Музей Метрополитен, куда я, собственно, собрался, был закрыт. Зато работал Музей Гугенхайма. Частная лавочка.

Вдоль пирсов стояли, как мне показалось, весёлые люди, в большинстве чёрные, и с энтузиазмом раздавали американские флажки и пластиковые тарелочки с изображениями президентов по кругу. В центре красовался Буш-младший, похожий на вышибалу в дорогом борделе. Кто-то разносил хот-доги и гамбургеры. Когда проезжала пожарная или полицейская машина, по живому коридору раздавались звуки приветствий.

За ограждениями 11-й улицы начинался другой мир. Потусторонний. Он молчал.

Этот почти лунный пейзаж позже я снял на видеокамеру. Но это уже через несколько дней, когда к «граунд зеро» можно было подойти совсем близко.

Из этого города хотелось бежать.

Я уехал в Вашингтон. Вокруг Капитолия стояла мёртвая тишина. Как будто вся власть и сила ушли из него, как из римских развалин. Лишь множество белок радостно резвилось в пустом парке, иногда забегая на ступеньки огромного здания.

Когда я вернулся в Нью-Йорк, останки «близнецов» ещё дымились. Техника судорожно выгрызала нутро убитых зданий. Шла разделка туши американской мечты. Дым шёл как бы ниоткуда. Будто какая-то прялка вечности ткала этот покров, состоящий из невидимых крупинок гари.

Рёв машин заглушал вопрошающие голоса. Но если меня когда-нибудь спросят, как выглядели развалины, как выглядел город, я скажу: они были мокрого серо-коричневого цвета, на который нанесли фантастические разводы. И пахло мокрой вонючей пылью. И пахло мокрой вонючей гарью. И вообще пахло чёрт знает чем.

Но я был счастлив.

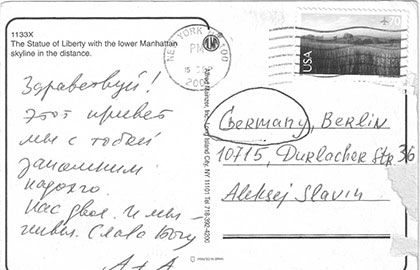

На радостях послал открытку самому себе.