Ирина Жукова, филолог, доцент МПГУ

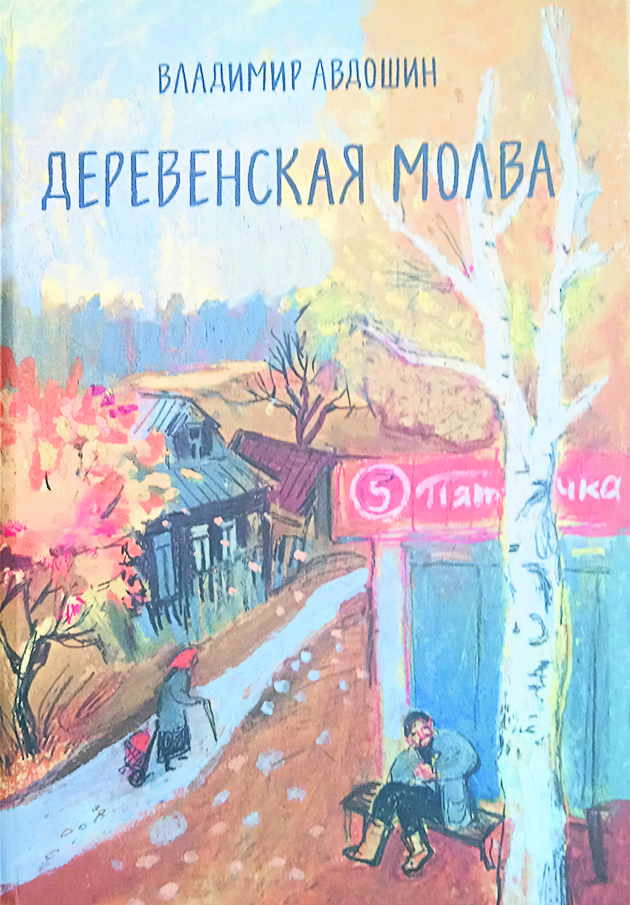

Владимир Авдошин. Деревенская молва. – СПб.: Алетейя, 2025. – 198 с.

В сборник рассказов Владимира Авдошина «Деревенская молва» о подмосковной деревне Глаговки вошли рассказы, написанные в 2020–2024 годах.

«Деревня всех своих должна помнить. И не только людей, а и дома сохранять. А если не сохранились, то хотя бы описать, как это было и из чего состояло. Это – моя максима. Я ею занимаюсь. Так, по велению души, как говорится», – изложил своё кредо автор.

Первоначальное название книги – «Будни с вирусом в деревне», по одноимённому рассказу, главный редактор издательства «Алетейя» Игорь Савкин заменил на обобщающее – «Деревенская молва», что подчеркнуло устную, разговорную природу как стиля, так и оценок событий в прозе Владимира Авдошина.

Многие фамилии в рассказах – Боговы, Шалопаевы, Морковкины, Лесковы, Барсуковы – подлинные: характерные, вышедшие из кличек и полученные в деревне, где ещё во время войны на правом берегу Истры было не поле, а лес дремучий и волки в овчарню лазили. А ковидная напасть 2020‑х стала лишь одной из череды других напастей, что наваливались на деревню в разные годы: колхозы и их расформирование, массовый исход жителей в город и урезание угодий, превращение общего родового дома в коммуналку почище городской. Всё пережила деревня, но не умерла. Началось возвращение отринувших её когда-то. Именно в ковид, на дожитие, для внуков. Толерантность и интернационализм – также не пустой звук для деревни. Выстроились в ней новые улицы – таджикские и белорусские.

Герой-рассказчик – горожанин, вынужденно возвратившись в деревню, открывает для себя современный деревенский социум, его историю, его обычаи, знакомится с деревенскими жителями, чьим трудом созданы в том числе и города Подсол и Крюки. Эти рассказы выстраиваются горизонтально – в прогулках рассказчика по объединяющей всех улице (жанр их можно было бы обозначить как «Прогулки по деревне»), и вертикально, исторически – вокруг персонажей: Нины Зорькиной и Симы Ореховой, отца Владимира, под чьим началом возродилась церковь, миссионера Валеры и блаженного Александра. Повествовательная инициатива в этом случае переходит к персонажам.

Сочувствующий, порой ироничный взгляд героя-рассказчика отмечает привлекательность и неотменимость деревни и её гуманного устройства, а ныне и отсутствие раскола между городом и деревней, что так мучило В.М. Шукшина и деревенскую прозу в целом. Этот раскол в какой-то степени становится понятным при чтении рассказов сборника «Деревенская молва». Из униженности, бесправия и социального изгойства в колхозе надо было выдираться с кровью. К образованию, выбору профессии по душе, что было провозглашено, но отнюдь не реализовано для большинства живущих в деревне. Стыдно сказать, но паспорта жителям колхозов стали давать равноправно с горожанами лишь с 1976 года, как раз тогда, когда мы на филфаке МГУ увлекались фольклором и горевали, что он исчезает из деревенского быта.

На первый план автор выдвигает поколенческую общность между людьми: «Наше поколение рассказывало, как оно сбегало из колхоза, а теперь наше поколение рассказывает, как оно, живя в городе и потеряв родителей, всё-таки возвращает колхозную землю в личную собственность городских людей».

Филолог Владимир Авдошин долго шёл к писательству и публикациям, но с 2023 года издаётся в «Алетейе» уже третья его книга. И это не может не радовать. Ведь в ней на уровне языка – топонимов, антропонимов и идиоматики – жива фольклорная стихия.