Сергей Арутюнов

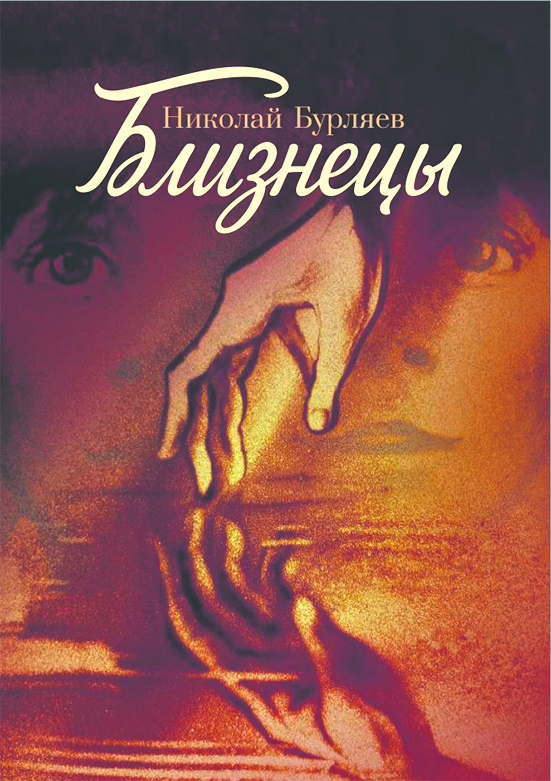

Николай Бурляев. Близнецы: повесть. – Архангельск: Карандаш, 2025. – 80 с.: ил.

Неладно у нас в последние сто лет. Может быть, и раньше было не слишком хорошо, но свидетельствовать возможно лишь о том, что прилегает прямо к собственной коже: в русских семьях – разлад масштаба практически библейского. Смущает сравнение? Полно. Почему бы и не сравнить, если и Ветхий Завет, и Евангелие написаны не только для нас, но и в конечном итоге про нас.

Повесть «Близнецы» Николай Бурляев писал с 1979 года, и все эти годы правил, стараясь передать не столько послевоенный сюжет взросления с неизбежными коммуналками, их нищетой и безутешным горем на миру, сколько нечто куда более вневременное – указание на нравственные корни разлада, приведшего в итоге к самой крупной геополитической катастрофе конца XX века, а затем и к современному нашему состоянию.

Задачей автора стало выйти из бытовой плоскости в пространство иконографическое: два брата-близнеца, одарённые практически одинаково «таинственным песенным даром», чужие друг другу с детства. Разность их устремлений и пристрастий сквозит в каждой строке. Один исповедует внешний блеск, немедленное признание своих талантов «здесь и сейчас», другой же чувствует, как извилист и опасен путь к высотам горним, затаивается, решаясь расцвести лишь по достижении ощутимой зрелости. Первый крадёт у второго невесту, второй смиряется, но вновь обретает её, когда первый оканчивает свой земной пир до срока… Мария, как и братья, соперничающие за неё, несомненный символ.

Символизм «Близнецов» зовёт к почти утерянному сегодня искреннему и серьёзному отношению к жизни. Посмотришь на досуге сводку происшествий, что в Москве, что в регионах, и скоро поймёшь, как един и воистину ядовит их источник – поверхностность и страсти. Когда оставляют разлюбленных вдруг жён и мужей, бросают ненаглядных детей, стариков, не вписавшись в жизненные повороты, сами оказываются на улице – что это, помимо трагедии, как не результат легкомыслия, наплевательского отношения к себе и ближним?

Но вот и причина: вся сегодняшняя «глянцевая» культура за редкими исключениями вот уже тридцать с лишним лет подряд направлена на лишение человека его подлинности, обретение им внешних атрибутов богатства и славы, и здесь теряется сама суть происходящего с нами, и неумолчный глас Божий, который мы слышим ещё маленькими, глохнет в нас на долгие десятилетия до тех пор, пока не постигнет неотвратимый удар, достойно парировать который уже нет никаких сил. Хвастун и гордец обретает не внутреннее преображение, но больничную койку, и это тоже крайне символично: болезнь духа переходит в болезнь тела.

По истечении периода советского безбожия мы нашли себя обнажёнными на гноище, но вместо плача по себе начали сперва зубоскалить, а потом предались прожиганию оставшегося. Не все, но большинство. Закон духа таков, что человек, насильственно лишённый Бога, вынужден боготворить самого себя и неизбежно терпит поражение ещё при жизни: «кумир» обречён рухнуть. Из безбожия пророс институт советских вундеркиндов, выражение комплекса неполноценности целой цивилизации, старавшейся доказать самой себе и всему миру, как она состоятельна и избранна. Как часто молодые гении спустя годы оказывались утром у пивных ларьков, наша коллективная летопись помнит весьма точно: почти всегда. Кому посчастливилось в ранние годы, тот почти наверняка погибал – нельзя отведывать вина на земном пиру, если ты ребёнок. Нельзя возомнить о себе. Беречь детей от ранней и незаслуженной славы – прямая и неотъемлемая обязанность нормального общества, но где нам было не поклоняться идолам, когда такие бесплодные равнины открылись нам в запустении старой русской веры. Не прошло и нескольких десятков лет, как разочарование повалило Советскую Россию набок. Она ещё тяжело дышала, когда мы сошлись над ней во взаимной ругани о том, кто погубил нашу мать. Но не рыдания сотрясали наши тела, а взаимные обвинения кого угодно, только не самих себя!

Открылось, что в каждом советском доме поселилось неблагополучие. Мамы выходили замуж, длились и длились что короткие встречи, что долгие проводы, геологи ехали за туманом, и зелёные моря тайги что-то там пели им, и между любящими вставали взлётные огни аэродромов, но легче не становилось. Солнце, свет, пробудившийся город! – и стучащее в голову похмелье, и разрывающая боль цирроза, и сырость погреба.

Автор «Близнецов» разделился в себе, предприняв над собой вивисекцию и перейдя из одного сообщающегося сосуда в тот, над которым тяготеет проклятие. Что было бы, если бы сам актёр и режиссёр взял и растратил себя на пирушки с друзьями так, чтобы ничего не сделать, а только вечно собираться (неизданный сборник стихов – символ тоже угадываемый и грозный)? Повесть вопрошает о том, что есть идеал, норма социального и человеческого бытия, а что – её отрицание.

«Почему я стал ничем?» – кричит один брат, и другому ничего не остаётся, как прочесть ему мораль, которую тот не станет слушать. «Брат, брат, как вырос ты Прекрасным Иосифом? Отчего ты велик, а я ничтожен?» – будут спрашивать от века и до скончания его, и что перед вопросами такого рода наша столетней всего-навсего давности гражданская распря.

«Должен!.. Должен!.. Сколько себя помню, постоянно был кому-то что-то должен. Должен был отцу с матерью за то, что они обрекли меня на эти муки. Должен был школе, мимо которой до сих пор не могу пройти равнодушно, не плюнуть в ворота. Этот коммунистический инкубатор и теперь ещё снится мне в кошмарных снах, в которых я никак не могу закончить десятый класс», – говорится с таким надломом, не верить которому нельзя…

Герой с лексикой XIX века в канву советской и постсоветской словесности не вписывается, потому что хочет говорить на чистом русском языке, оказывающемся вне своей эпохи. Постоянно цитируя свои стихотворения и отрывки из них, он лишь усугубляет ощущение позапрошлого столетия, светлого юноши, пустившего достояние по ветру. Намёк на истоки содержится в описании отца, человека небесталанного, но слабого, сдавшегося на волю века, протяжно и безнадёжно ругавшегося что по приходе с ненавистной работы, что при вставании на неё. Как не провидеть в отце братьев разочаровавшегося до конца чеховского персонажа и всё позапрошлое столетие разом.

Ужасно сожалеть, когда ничего уже не исправить, предупреждают «Близнецы». Ужасно погибать, понимая, что гибнешь не от змеи в черепе коня, а от себя самого.

Меняйся у нас программа по литературе для старших классов, эту повесть я бы включил туда совершенно бестрепетно.