Юбилей – повод вспомнить о незаслуженно забытых фильмах и порассуждать о превратностях славы. По ТВ это кино не показывают, в Сети – копии ужасного качества, лица по краям зарезаны вполовину. Между тем 50 лет назад «Любить человека» посмотрели 32,2 млн зрителей. Картина – последняя часть киноромана-трилогии. В 1967-м вышел «Журналист» (27,5 млн зрителей), в 1970-м – «У озера» (18,9 млн). Для сравнения: современные лидеры проката «Холоп» – 12 млн и «Чебурашка» – 15 млн.

Впрочем, преимущества советского кинематографа и так очевидны, а кассовые сборы – аргумент небезусловный. Интересно другое: всмотреться в эпоху, в зрителя, пришедшего на камерное в общем-то кино хронометражем 2 часа 40 минут. То ли мелодрама, то ли производственная драма, то ли соцреализм, представляющий жизнь, какой она должна быть. Фантазия, химера?

Действительно, можно засомневаться: ну, где вы видели в СССР такие «салоны»? Там собираются утончённые архитекторы, хозяйка – аристократичная героиня Тамары Макаровой. В «салоне» и начинается история – архитектор Калмыков (Анатолий Солоницын) знакомится с архитектором Машей (Любовь Виролайнен) и через пару часов непритязательных разговоров делает ей предложение.

Посетители «салона» обмениваются ничего не значащими репликами, но по обрывкам фраз тотчас угадываются характеры, отношения, прошлое персонажей. В интерьерах 70-х выстраиваются чеховские мизансцены, воссоздаётся чеховская манера диалогов. Казалось бы, что здесь от жизни?

Заглянем в сценарий Герасимова. Героиня Макаровой обозначена как в паспортном столе – Александра Васильевна Петрушкова. А ведь Петрушкова А.В. – соавтор и жена знаменитого архитектора Натана Остермана, создавшего экспериментальный Дом нового быта. В 1973-м там разместилось общежитие МГУ – знаменитый ДАС (Дом аспиранта и стажёра на ул. Шверника). Несколько ключевых сцен снято в ещё строящемся здании. В ДАСе угадываются идеи архитектуры 20–30-х годов, но после оттепели конструктивизм вернулся очеловеченным, превратился в советский модернизм 60–70-х.

Любовь к человеку в её архитектурном измерении – часть сюжета, идеологический посыл. Эта тема – в отрисованных проектах, попадающих в кадр, в спорах, яростных монологах архитектора Калмыкова, осваивающего Север: «Речь идёт о заселении громадных территорий, о трудовой, культурной общности людей! До нас здесь тоже жили люди, но вся их энергия уходила на борьбу за существование. И вот сейчас надо всё решать иначе – масштабно!»

Герасимов исследует социум через искусство архитектуры, практику градостроения. Он точно выявляет суть конфликта – между величием замысла и реальностью. Архитектор всегда фигура зависимая, обстоятельства требуют от него упрощений, компромиссов. Где их граница?

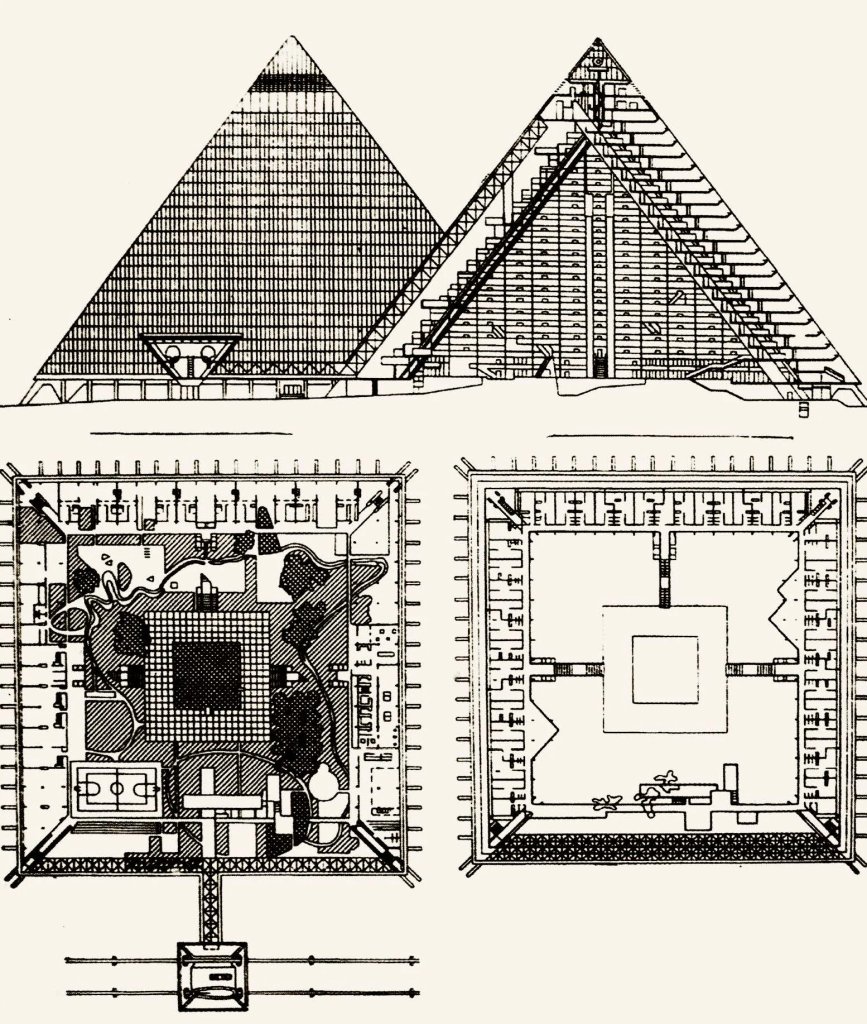

Калмыков строит в вечной мерзлоте, в Москве наездами, в столичном «салоне» он, по сути, случайный человек. Со студенческих времён вынашивает идею пирамид. Идея может показаться неуклюжей выдумкой сценариста, если не знать, что у Калмыкова существовал прототип – Александр Иванович Шипков (1936–2021). Именно его концепции строительства в экстремальных условиях Севера использовал Герасимов. В 60-е Шипков – главный архитектор Норильска, он создаёт уникальные проекты. В кино Калмыков рассказывает о них: «Жилой комплекс будет под общей крышей, под стеклянным куполом с постоянным тепловым режимом, зимним садом… Здесь будет собрано всё для человека: жилище, обслуживание, общение, управление, коммуникации… Это не перчатка, где каждый сам по себе, а рукавица – мощный кулак!»

Уникальные проекты действительно существовали, часть из них даже утвердил Совет Министров СССР, макеты были представлены в Монреале, на ЭКСПО-1967. Но идею всепогодных жилых зон для вечной мерзлоты не смогли реализовать даже в СССР, что уж говорить о постсоветской России после приватизации недр и предприятий Севера.

Север для Герасимова не просто малая родина, не просто эффектная «локация». Север для него – явление культуры, альтернативная Россия, другой мир. Грандиозный образ Русского Севера возникает во всех частях трилогии. Кульминация – сцена в натопленной библиотеке у озера Байкал, с вьюгой за окнами, где хрупкая Лена Бармина (Наталья Белохвостикова) читает собравшимся работягам «Скифов»: «…Мы любим плоть – и вкус её, и цвет,/И душный, смертный плоти запах…/Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет / В тяжёлых, нежных наших лапах?..»

В «Журналисте» главный герой Юрий Алябьев (Юрий Васильев) едет в командировку в уральский городок, там развивается мелодраматическая часть сюжета, там нет идиллии, но там простота и ясность.

Из «Журналиста» перекочует в следующую картину трилогии – «У озера» замечательная Валя Королькова (Валентина Теличкина) с её неповторимой провинциальной напористостью и сакраментальными фразами: «У меня с эпитетами бедновато…», «Я тоже занималась в танцевальном кружке, тоже кадриль плясала, а потом журналистика захватила меня…».

Других переходов персонажей из фильма в фильм у Герасимова не будет. Он использует «ближний круг» артистов как театральную труппу: Макарова, Шукшин, Кузьменков, Ерёменко… У Болотовой героини разные, но обе – амплуа гранд-кокет, холодные столичные красотки. В «Журналисте» главный герой бежит от неё на Север к Шуре (Галина Польских). В «Любить человека» светская архитекторша Таня в исполнении Болотовой призвана контрастировать с Машей. Калмыков увозит Машу на Север. Рафинированная Таня появится в зоне вечной мерзлоты позже, прилетит, когда её подруга попадёт в больницу. И Жанна Болотова откажется играть сцену в палате, где Маша спит под капельницей, а ей надо по сценарию объясняться в любви Калмыкову. Болотова так и скажет Герасимову: «Это фальшиво, так не бывает. Не стану такое играть». Чем убережёт мастера от сомнительного драматургического хода. Подобную вольность в отношениях с мэтром могла себе позволить только любимая ученица Жанна.

Макарова сыграет в «Журналисте» Ольгу Сергеевну, маститого представителя советской прессы, Алябьев сопровождает её во Францию. Там их будет водить по городу парижанка, которую сыграет Татьяна Мясина, французская балерина русского происхождения. Позже Алябьев станет свидетелем спора героини Макаровой с Анни Жирардо, сыгравшей саму себя. Ольга Сергеевна скажет: «К жестоким потрясениям в искусстве можно привыкнуть и потребовать ещё более жестоких потрясений – до помрачения рассудка. Что же тогда станет с человеком, какой спрос с безрассудных?»

Заграница возникнет и в «Любить человека»: архитекторы в «салоне» смотрят любительскую плёнку с запечатлённым на ней Сикейросом (он умрёт в 1974-м) – живая легенда, великий мексиканский художник, коммунист и, к слову, участник покушения на Троцкого.

Заграница, снятая с нарочитой документальностью, по-своему притягательна, она добавляет объёма, но нужна Герасимову в первую очередь для остроты ощущений, когда зритель будет возвращаться из Мехико или Парижа на Русский Север. Хорошо побывать на Монмартре, у пирамид ацтеков, но это экзотика, слишком много специй – разок попробовать. Монтажная склейка – и мы возвращаемся осваивать нашу землю, что так же сложно, как осваивать Луну.

Герасимов закончил снимать трилогию, когда ему было 66. Он сделал изобретательное, смелое, страстное, во многом новаторское кино, с россыпью ярких деталей, тонких наблюдений, остроумных диалогов, мудрое, искреннее кино. Но искренность – не «что попало», каждое движение у Герасимова выверено, каждая реплика подогнана. Его эпизод в «Журналисте» – брошенная фраза в диалоге с иностранцем: «Я тоже за искренность. Но нужно иметь в виду, искренность котёнка – это «мяу», только на это он и обречён…»

Интонация Герасимова заразительна, в его манере говорят многие артисты: без театральности, как будто сжав зубы. В кино 60–70-х вообще культ достоверности. Но органика у Герасимова ещё из ФЭКСа – Фабрики эксцентрического актёра. Из этой киномастерской на Фонтанке, 34, вышли в 20-е годы Козинцев, Трауберг, Герасимов. Оттуда же, из 20-х, – светский гуманизм, идеи, заимствованные из Просвещения, человек – центр мироздания.

Но 70-е – не 20-е. Наступают другие времена. И не стоит обманываться, глядя на статистику посмотревших кино Герасимова. Идея общности многим уже кажется фальшью. В 1971-м по Фонтанке идёт представитель нового поколения, тридцатилетний Бродский:

Кровь моя холодна.

Холод её лютей

реки, промёрзшей до дна.

Я не люблю людей…

Оказалось, мизантропия гораздо заразительнее любви к человеку. Пора готовиться к жестоким потрясениям, и не только в искусстве.