Массовый угон советских граждан в Германию начался весной 1942 г. Поначалу «вербовка» велась по годам рождения и согласно немецким разнарядкам: в таких случаях первыми забирали молодёжь из многодетных семей. Остающееся на родине крестьянское хозяйство (муж и жена) было вправе оставить одного сына или двух дочерей. В результате в Германию вместе с родителями всё чаще стали прибывать дети. Им разрешалось работать и небольшими группами, в том числе семьями. С апреля 1943 г. было разрешено направлять в Рейх и полные семьи с детьми моложе 14 лет, но в порядке исключения – и от 10 лет.

Начиная со второй половины 1943 г. будущих «остовцев» вывозили уже не семьями, а целыми деревнями, улицами или городскими районами, включая сюда стариков и малых детей. Последнее, впрочем, было скорее привилегией контингента «беженцев» из числа коллаборантов, добровольно бежавших от наступающей Красной армии; контингент «эвакуированных» состоял из тех, кого немцы насильно переселяли по мере своего отступления, и старики им были не нужны.

Детей могли привлекать к различным работам, но с продолжительностью не более 4 часов в день. Но и рацион их составлял лишь половину взрослого пайка. Начиная с 5 мая 1944 г. с детей было снято 4-часовое «ограничение», причём особенно интенсивным использование их принудительного труда было на железной дороге: они мыли полы в мастерских и вагоны, убирали мусор, смазывали сцепные устройства и т.п.

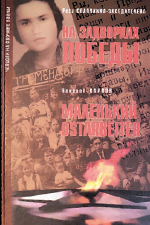

Коля Карпов родился в 1932 г. в Рославле и был угнан в Германию в августе 1943 г. 11-летним, вместе со своей бабушкой – Клавдией Петровной Сырейщиковой (1876–1962). Спустя полвека он написал об этом воспоминания, переработанные в автобиографическую повесть «Маленький Оstarbeiter». Она написана нарочито скупыми красками – просто, прозрачно, буднично. Но налицо вся палитра детских переживаний и чувств: от ужаса смерти и вечного страха новых побоев от хозяина, от невероятно раннего и быстрого взросления и страха за бабушку до радости от нормальной еды и встречи с «хорошими немцами» и щемящего счастья влюблённости в Гретхен – хорошенькую, а главное, добрую немецкую девочку, которую он видел всего несколько дней подряд на улице неподалёку от того дома, где он работал.

Эта повесть стала в ряд с «Нагрудным знаком OST» Виталия Сёмина, старшего сверстника Николая Карпова по испытаниям на чужбине и после чужбины – дома. На русском языке она была впервые опубликована в 1992 г., а на немецком – в 2003-м, благодаря усилиям Гизелы Шварце из Мюнстера, историка принудительного труда восточных рабочих и благороднейшего человека.

Детское романтическое начало – и при нормальном-то детстве нечастый дар – сопровождало Николая Николаевича всю его жизнь и многое в нём предопределило – от выбора своей будущей профессии (он по образованию географ) до ощущения кровной сопричастности литературе – он стал писателем. Он умер в Москве в 2018 году.

Для этой рубрики я отобрал два фрагмента – угон бабушки и внука из рославльского дома в августе 1943-го и их возвращение на пепелище в августе 1945 года.

Павел Полян

На чужбину

.. .По городу поползли слухи, один другого страшнее. То говорили, что немцы ходят по дворам, собирают оставшихся жителей и увозят их расстреливать, то – увозят на принудительные работы в Германию. Бабушка забеспокоилась и на всякий случай собрала вещи и кое-какие продукты в два мешочка и уложила всё в фанерный чемоданчик и в плетёную сумку. Потом бабушка повела меня в церковь, где долго молилась, и во время молитвы слёзы текли по её лицу. Когда мы вернулись, у дверей дома увидели крытую машину и около неё немца-водителя и полицейского, которые ждали нас, чтобы посадить в эшелон, который шёл в Германию. Напрасно она говорила, что уже стара, а я мал и работать мы не сможем, – немец твердил только одно: «Schneller!» – и слушать ничего не хотел: у него был приказ вывезти всех, кого найдёт, кто ещё не успел уйти в лес. Полицейский скороговоркой шепнул бабушке: «Ты дай ему курицу или десяток яиц, и он оставит тебя в покое…» Но у нас ничего не было. В конце концов мы покорно сели в кузов, в последний раз поглядели на свой дом, и машина тронулась. По дороге она остановилась ещё у одного дома, и к нам подсадили семью из четырёх человек: двух женщин и двух девочек, таких же бедолаг, как и мы, из тех, что не смогли тайком уйти в деревню или в леса, к партизанам.

К полудню следующего дня нас привезли на пустынную базарную площадь какого-то большого города и велели выгружаться. Мы с бабушкой устроились со своими вещами у большого прилавка, съели по две картошки и одну на двоих лепёшку. То и дело со всех сторон к рынку подъезжали машины и выгружали таких же, как мы. Мужчин почти не было, а если и были, то глубокие старики. Располагались все, как и мы, группками и почти не общались между собой. Кто-то сказал, что город, куда нас привезли, – Витебск, но так ли это было на самом деле, я до сих пор не знаю. Нами овладело оцепенение – вероятно, такое, какое бывает у животных, когда их гонят на бойню. Я влез на высокий дощатый прилавок, положил под голову мешок с одеждой, лёг на спину и стал смотреть в небо. Оно было совершенно синим и чистым. Не помню, сколько я так пролежал, но солнце стало клониться к закату, и в это время рынок зашевелился. Конвоиры из оцепления стали поднимать людей, строить их в колонны, и примерно через час нас погнали к железнодорожному вокзалу. Там, у путей, на которых стоял товарный поезд, всех разбили на тридцатки и велели грузиться в вагоны. Потом вагоны снаружи закрыли, и поезд, не дав прощального гудка, тронулся на запад. Есть ничего не дали, зато предусмотрительно позаботились о другом: посредине каждого вагона была прорублена в деревянном полу ромбовидная дыра для испражнений.

Через сутки нам дали две буханки хлеба и ведёрный бачок супа из чечевицы. Делить вызвался высокий белобородый старик и сделал это так аккуратно, что никто не почувствовал себя обиженным. Ели молча и долго, потом вытирали миски корочками хлеба, чтобы и капли не пропало.

После нескольких дней пути поезд остановился. Двери вагонов открыли, и нам приказали выходить с вещами. Полицейские велели построиться возле каждого вагона и отныне держаться вместе и идти, не смешиваясь с другими. В каждом вагоне назначили старосту. Потом нас повели на окраину города к красному кирпичному зданию, из труб которого в ясное синее небо поднимался дым, а из щелей в высоких забелённых окнах выбивался пар. Поочередно, вагон за вагоном, без разделения на мужчин, женщин и детей, нас пропустили через баню, а все наши вещи продезинфицировали. В бане было холодно, и мы, совершенно нагие, долго ждали, пока нам вернут пахнущие химией, ещё теплые вещи. Вместе с вещами каждому выдали по голубоватой картонной карточке с номером, которую мы должны были предъявлять по первому требованию. Мой номер был, если мне не изменяет память, 164087. Кроме номера выдали ещё матерчатую нашивку, где голубым по белому было написано «OST» («восток»), и велели пришить её к верхней одежде на грудь.

…К месту назначения приехали задолго до рассвета. Конвоиры велели нам выйти с вещами и никуда не отходить от своих старост. Под ногами был чистый холодный асфальт. Стало светать, сквозь утренний туман были видны очертания совсем близких чужих домов. К каждому вагону подъехало по открытой машине с прицепом, нам приказали погрузиться и повезли, как было объявлено через переводчицу, в лагерь, расположенный близ деревни Гремендорф.

Лагерь, куда нас привезли, был обнесён колючей проволокой, совершенно новой, ещё не успевшей заржаветь от дождей и туманов. К воротам подходила асфальтированная дорога, а на территории самого лагеря дорожки были сделаны из чёрного шлака и шуршали под ногами. Перед помещением, где размещалась комендатура, было нечто вроде площади, на которой нас всех и построили, чтобы объявить о порядке жизни в лагере. Говорил комендант – низенький черноволосый человек с протезом вместо правой руки. Переводила наша переводчица Тоня. В речи коменданта чаще всего слышалось знакомое еще по оккупации слово «Verboten». Люди, уставшие от голодной дороги и бессонной ночи, почти не слушали и покорно ждали, когда он кончит и нас распределят по баракам.

В каждом бараке, выкрашенном в тёмно-зелёный цвет, с белыми наличниками окон, было по три комнаты, и в каждую поселили по двадцать человек. В комнатах перпендикулярно к стенам стояли двухэтажные нары и большая железная печка, сделанная из пустой бочки из-под бензина. На нарах лежали соломенные матрацы, такие же подушки и тонкие байковые одеяла. Нам с бабушкой достались нары у самой двери. Мы сложили свои вещи и долго сидели не шевелясь, а потом легли на нары и лежали до самого вечера. Часов в семь в барак зашла переводчица и объявила, что можно идти на кухню с картонками-номерами и получить там пищу на сутки.

Режим дня в лагере был жёстким. Поднимали нас в семь утра, полчаса давали на сборы, в полвосьмого грузили в открытые машины с прицепами и минут двадцать везли в город Мюнстер на биржу. Там, на покрытой серой брусчаткой мостовой, нас выстраивали – отдельно женщин, стариков и маленьких детей. На площади стоял аккуратный фургончик, в котором и находилась биржа. Туда заходили немки и немцы с какими-то бумагами, отмечались и потом выбирали себе, как хлеб по карточкам, рабочую силу. Всё делалось быстро, с чисто немецкой аккуратностью, и в восемь утра мы, уже маленькими группками, а иногда и по одному, шли за своими сегодняшними хозяевами к месту работы.

Работа у всех была одна и та же: расчистка улиц и переулков после американских бомбёжек от битого кирпича и черепицы или расчистка развалин домов и извлечение уцелевших вещей. Инструмент: кирки, тачки и лопаты – давали хозяева, и мы принимались за работу – тяжёлую, почти непосильную для нас. Хозяева в большинстве своём не всё время находились возле нас, ведь многие из них где-то работали, но когда были рядом, чаще всего подгоняли, стараясь выжать из нас как можно больше: ведь и на рабочую силу, если нас можно было называть таковой, тоже существовала своя норма. Ровно в час объявляли обеденный перерыв, но есть у нас было нечего, и мы пытались объяснить это немцам. Они в ответ говорили: в лагере дают паёк на сутки, и вы обязаны распределять его на день. Некоторые, узнав, сколько и какую мы получаем еду, сочувствовали нам и давали иногда ломтик серого хлеба, но большинство временных хозяев относились к нам равнодушно, иной раз просто враждебно.

К шести вечера наши хозяева обязаны были лично отвести нас обратно на биржу. Там мы садились в те же машины, и нас везли в лагерь.

Возвращение

…Возле Ростока передали нас нашим властям. Спустя несколько дней нас привезли в Брест. Целые сутки мы находились на улице – некуда было нас разместить. Нечего было есть и пить, потому что в колодцы немцы побросали трупы расстрелянных и вода была отравлена трупным ядом. Некоторые из нас всё же доставали эту воду из колодцев, кипятили её и пили. Запах после кипячения исчезал, но на вид вода была мутной, зеленоватой. Бабушка не разрешала мне пить, но я не утерпел, выпил несколько глотков. На другой день нас пригнали в лагерь на краю города, где немцы размещали наших военнопленных для дезинфекции перед отправкой в Германию. Скученность была страшная. В комнатах бараков мы спали вповалку, впритык друг к другу. К вечеру у меня поднялся сильный жар. Бабушка засуетилась, заволновалась, нашла где-то измученного врача, и меня немедленно отвезли в больницу с диагнозом брюшной тиф.

Пролежал я в больнице около месяца. Бабушка ходила ко мне через весь город почти каждый день. Она выменивала последние вещи на еду и на клюкву и приносила мне то хлеб, то кусочек сала, кислый клюквенный морс и один-два кусочка американского тростникового сахара. Я думаю, что меня спасли клюква и этот сахар, а всего вернее – бабушкина любовь…

После выписки я пробыл с бабушкой в лагере ещё десять дней. Нам пришлось ожидать, когда соберут новую партию репатриантов из нашей области, так как прежние попутчики уже уехали и, вероятно, были уже дома. Наконец настала наша очередь ехать. В теплушках было холодно и тесно. В довершение всего уполномоченный от нашего вагона с двумя помощниками украли наш паёк на всю дорогу и скрылись неизвестно куда. Четверо суток мы ехали без еды и питья. Попить, правда, удавалось, если поезд останавливался возле реки или на станции с действующей колонкой. Мы три раза в день брали из мешочка по кусочку тростникового сахара и сосали его как можно дольше, чтобы унять голод и поддержать слабеющие силы. На четвёртые сутки во второй половине дня нас привезли в Витебск и сказали: «Дальше добирайтесь сами…»

Денег на билет у нас не было. Бабушка узнала, что поезд в Рославль отправляется поздно вечером, но при посадке проверяют билеты. Она нашла единственный выход из положения – разыскала железнодорожного служащего, скорее всего, дежурного по станции, рассказала ему о нашем бедственном положении и попросила его посадить нас заранее в тот состав, который нам нужен. Он согласился и осторожно, так, чтобы никто не заметил, повёл нас в сумерках через пути к составу из пронумерованных, как вагоны, теплушек и посадил в одну из них. За это бабушка отдала ему байковое одеяло, то самое, которое согревало нас в немецком лагере. В теплушке были деревянные поперечные лавки, и мы ощупью, в темноте переступая через них, пробрались в самый угол, сложили у ног свои вещи и стали ждать посадки и отправления. К счастью, нас не обнаружили в темноте, и поезд тронулся в назначенное время среди октябрьской темноты и холода.

Оставалось, судя по названиям станций, пятьдесят километров до родного города. Поезд шёл по тёмной осенней равнине, и нигде не было видно огней. За одну станцию до конца нашего пути в теплушку вошли контролёры с фонарём. Невидимые, они выдавали себя только голосом. «Ваши билеты?» – спросил у бабушки девичий голос.

«У нас нет билетов, мы с внуком едем из Германии, мы репатриированные», – ответила бабушка. – «Я тебя вышвырну на первой же остановке! Ишь, трофейная старуха, решила поездить по заграницам! Да ещё внука с собой прихватила!» Она продолжала осыпать бабушку ругательствами, но её прервал голос военного: «Если ты, сука, сейчас же не замолчишь, я тебя пристрелю! – Тут его голос сорвался на крик: – Пристрелю, как бешеную собаку!» Он выхватил пистолет и выстрелил в потолок теплушки. Несколько минут все молчали. Чётко слышались перестук колёс и тихие удары капель дождя по крыше вагона. «Езжай, мать, не бойся, – сказал военный, успокоившись. – Никто тебя не тронет». Бабушка тихо поблагодарила его и заплакала. Она плакала молча, но мне было видно в отсветах фонаря контролёров, как поблёскивают слёзы на её дряблых родных щеках…

Глубокой ночью мы сошли на своей станции. Темно. Ветрено. Над привокзальной площадью слабо светит одинокая лампочка. Дальше, за конусом света, полный мрак. Мы берём свои вещи – деревянный сундучок и узелок – и отправляемся к дому. За спиной раздался гудок – это уходит поезд, привёзший нас. Мы идём и ищем во мраке, на фоне октябрьского неба, очертания знакомых домов и не находим их. Только печки, как развалины замков, торчат по сторонам. И всё же невозможно сбиться с дороги в родном городе, где ты родился, рос, где каждая улица пройдена много раз. Мы идём сначала по Привокзальной улице, затем по Московской. Ещё один поворот – и наша улица. Узнаём стены дореволюционных купеческих домов – идти осталось совсем немного. Вот уже видны огромные липы, что растут у забора в палисаднике. Останавливаемся, чтобы передохнуть и умерить волнение, затем вновь берём вещи и подходим к дому. Напряжённо всматриваемся во тьму за липами и видим, как их черные силуэты вырисовываются на фоне серой холодной пустоты… И тут нас оставили силы. Бабушка села на деревянный чемоданчик, я стал рядом. Было темно, тихо, холодно.

Казалось, мы одни во всём мире.