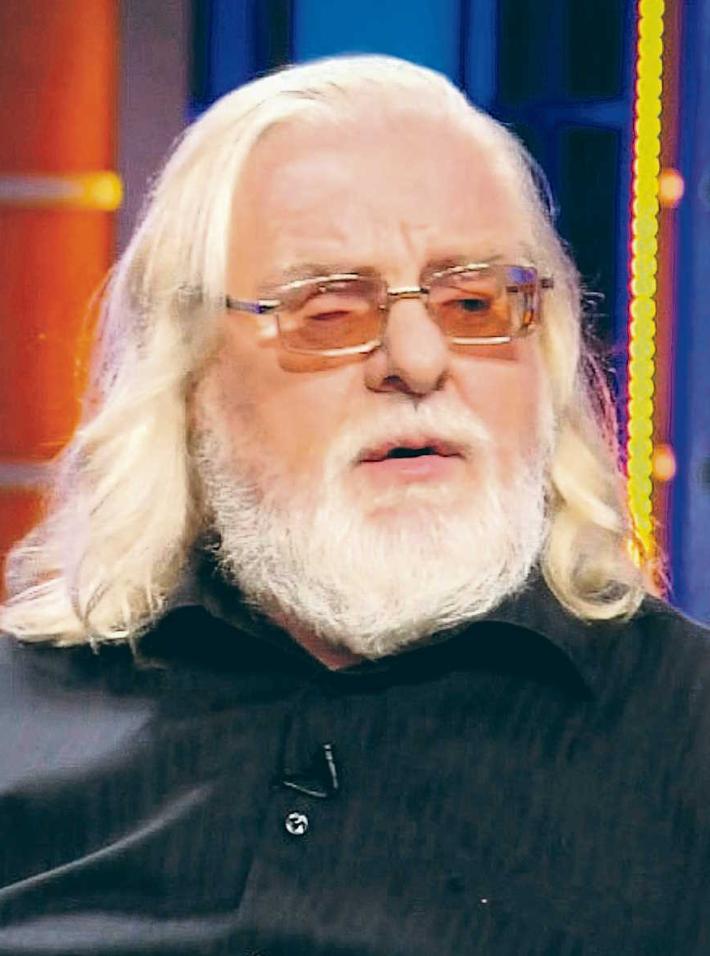

Валентин Иванович Дикуль… В этом году ему будет 75 лет. В облике его угадывается неукротимая, нечеловеческая воля. Возможно, именно поэтому окладистая борода и густая шевелюра, несмотря на седину, напоминают чем-то гриву льва.

У него особая манера разговора. Буквы словно сами по себе становятся похожими на ноты, и слова звучат. Звучат грустью, болью, добротой, негодованием…

– Роковым для вас стал 1962 год. Этот год послал вам испытания, которые никто ещё не проходил.

– В этом году со мной произошёл несчастный случай. Это было во Дворце спорта в Каунасе, многие путают, говорят, что я разбился в цирке. Нет. Во время выступления воздушных акробатов лопнул штамберт – это такая стальная конструкция, на которой крепится аппаратура и страховка, – и я полетел вниз с 13-метровой высоты. Чудом не разбился насмерть, остался живой, но получил компрессионный перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Мне тогда было 14 лет.

Почти неделю я провёл в реанимации, а что представляют собой мои ноги, понял только через два-три месяца. В больничной палате нейрохирургического отделения. Ноги мои лежали как вещи, которые мне не принадлежат. Их можно было колоть иголкой, резать ножом – я не чувствовал боли.

На всю жизнь мне в память врезался врачебный обход, который проводил профессор, знаменитый доктор. С ним была большая свита. Профессор присел ко мне на кровать, гладит мою руку, как будто хочет убаюкать, спрашивает, как я себя чувствую, а меня мучает один-единственный

вопрос: когда я вернусь в цирк? Почему я рассказываю? Потому что эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. После моего вопроса некоторые медсёстры и врачи опустили головы или отвели глаза, а профессор продолжает гладить меня по руке и мягко говорит: «Валюс, ты в цирк больше не вернёшься и ходить не будешь никогда». Я помню, что он тихо говорил, но слова прогромыхали громом. И тогда я начал рвать рубашку на себе, рвал всё вокруг, начал кричать: «Нет! Буду ходить! Вернусь в цирк!»

Меня взялись держать, сделали укол, и я заснул, но с того времени задумался над тем, чтобы покончить жизнь самоубийством. У меня детдомовская психология, я не хочу быть обузой никому. Первый раз собрал снотворные таблетки, много собрал, выпил, но кто-то увидел, что у меня изо рта пошла пена, вызвали медсестру и меня откачали. Во второй раз я хотел повеситься, но выпал из кровати. Мне не хотелось жить, но, когда сорвались две мои попытки совершить самоубийство, сам себе сказал, что раз Боженька меня не отпускает, буду жить и помогать людям, которым я нужен.

– Вы были верующим, несмотря на то что в стране царило абсолютное атеистическое воспитание?

– Тогда я говорил именно так. Веры, конечно, не было; храма в детском доме в то время тоже не могло быть, это даже смешно говорить, но почему-то Боженьку мы часто вспоминали. Детство было очень трудное. В семь лет я стал воспитанником детского дома. В то время они были не такие, как сейчас. Это были детские дома на выживание.

– Вы поняли, что Боженька не отпускает, и решили жить?

– Конечно, миленький. Меня навещали артисты цирка, они по моей просьбе приносили мне жгуты, верёвки, какие-то гантельки, блоки. Я пропускал верёвки через блок, привязывал к бесчувственным ногам и тянул за них, приподнимая ноги. Вот с этого начинал. Первое время мне запрещали что-то делать, я же лежал в общей палате. Потом уже выпросил разрешение, а то отбирали всё. Да, конечно. Стал сам придумывать для себя упражнения. Как только просыпался, то сразу что-то делал. Не было такого, что час или два занимался, не было системы, делал и делал, что мог. Уставал так сильно, что мгновенно вечером проваливался в сон.

У меня ушло два года и семь месяцев на то, чтобы сделать первые шаги на костылях, как на ходулях. Истязал себя ходьбой на костылях до потери сознания, тренировался на брусьях с грузом, подвешенным к ногам, и у меня ушло ещё пять лет на то, чтобы я стал ходить без костылей. Физиологический процесс восстановления чувствительности ног проходил очень тяжело. Это многолетний, многолетний труд, но то, что связано с реабилитацией, я изучил настолько, что потом лекции читал в медицинских институтах.

– Это подвиг! Он как будто взят из древней мифологии. Что вам помогло подняться на ноги? Вера в себя? Воля? Труд?

– То, что вы сказали – и одно, и другое, и третье. У меня была вера в себя, но вера в себя всё равно подразумевает, что над нами кто-то существует. Боженька помогает.

– А что тот профессор и врачи, которые вам вынесли, по сути, приговор?

– Все, конечно, удивлялись и не верили тому, что я стал ходить, но я не только стал ходить, но и вернулся в цирк, только уже не воздушным акробатом, а силовым жонглёром.

– Почему вас так тянуло в цирк?

– Я во втором или в третьем классе учился, когда начал сбегать из детского дома в цирк. Цирк приезжал к нам в город каждую весну, и меня тянуло туда как магнитом. Сначала помогал рабочим, потом начал потихонечку осваивать манеж. Я не мог без этого, цирк для меня стал всем. Мой дом. Мой воздух. Моя жизнь.

– Какие вы испытывали чувства, когда вернулись на манеж?

– Плакал. Каждый день плакал от счастья. Я не верил, что вернулся. Не мог надышаться цирковым воздухом. 50-килограммовыми шарами, похожими на пушечные ядра, я жонглировал, как теннисными мячиками. На плечах удерживал помост с легковым автомобилем. Я любил силу, уважал силу, пытался повторять рекорды прошлого, что-то получалось, что-то нет. Первые выступления мне помогал готовить легендарный силовой жонглёр Всеволод Георгиевич Херц – ученик русского богатыря Ивана Заикина. Он застал на манеже Ивана Поддубного и был знаком с Фёдором Ивановичем Шаляпиным!

– Что вас связывало с Юрием Никулиным, который, будучи известным клоуном, присутствовал на ваших подготовках к выступлениям?

– Мы были друзьями, очень близкими. В последнее время, когда он был директором цирка на Цветном бульваре, я у него работал, выступал последним номером и закрывал программу.

– Сколько лет вы выступали на манеже после своего чудесного выздоровления?

– Сейчас скажу точно… Я вернулся на манеж в 1969 году, а закончил свои выступления в 2012-м. Сорок три года. При этом уже возглавлял Центр реабилитации, занимался целый день с больными, а вечером выступал в цирке.

– Центр реабилитации – государственная или частная организация?

– Это государственное медицинское учреждение. Конечно. (Валентин Иванович поколебался и добавил, посчитав, что это нужно сделать.) Вот вы сейчас удивитесь: государственное медицинское учреждение, но всё имущество, кроме столов, табуреток и стульев, всё оборудование, все тренажёры куплены на мои деньги. Всё, полностью: каждый зал оборудован на мои деньги. Тогда я это мог себе позволить, всё-таки был депутатом Верховного Совета СССР.

Открылся центр – я немножко расскажу историю – в 1988 году. Но до этого в Москве на базе 19-й больницы имени Бурденко проходили испытания моей системы. Я программы разработал, авторские свидетельства получил, патенты. Но ведь циркач лечить людей не может! Поэтому создали комиссию, куда входили именитые профессора. Проводили почти восемь лет испытания моей системы, проверяли методику, результативность и так далее, и так далее. Это было распоряжением Министерства здравоохранения СССР.

Обо мне писали все газеты, когда я начал гастролировать после своего выздоровления, и ко мне в цирк валил народ. На консультации. Директора первое время за голову хватались. Но я не консультировал (это я сейчас такое слово подобрал) – просто рассказывал, как всё происходило, показывал какие-то упражнения, говорил, что нельзя опускать руки, надо бороться. Позже, уже на стадии испытания моей системы на базе 19-й больницы, тоже было очень много желающих попасть на приём. Приезжали иностранцы, целые зарубежные делегации, обращались за помощью даже к Николаю Ивановичу Рыжкову, он был председателем Совета министров СССР. И вот в один прекрасный день меня вызывают в Кремль. Помощник Рыжкова, Борис Григорьевич Пашков, – он уже побывал у нас в больнице с обстоятельной проверкой – сделал доклад, и тут же Николай Иванович отдаёт распоряжение министру здравоохранения о создании в СССР специализированного центра. Потом поворачивается ко мне и спрашивает: «А как назовём центр?»

Я сказал, что в основном у меня спинномозговые травмы и последствия детского церебрального паралича, – так вот и образовался Центр реабилитации больных со спинномозговыми травмами и последствиями детского церебрального паралича. И я вышел из кабинета Рыжкова уже руководителем центра, которого ещё не существовало.

В течение трёх месяцев мне было предложено пять зданий для центра, и вот я остановился на этом, в Останкино, где мы сейчас находимся. Здесь парковая зона, что меня и привлекло.

С Николаем Ивановичем Рыжковым потом я много раз встречался, он у нас тут был и, когда узнавал, что чиновники занимаются волокитой или саботируют какие-то решения, связанные с Центром реабилитации, принимал жёсткие меры. Многие чиновники считали, что мы не можем травмировать психику здоровых людей, показывая инвалидов и увечных. В те годы такая политика у нас в стране велась. Доходило до того, что руководство Останкинского парка запрещало нашим больным на инвалидных колясках проезжать дальше по парку, где были пруд, кафе, столовая. Специально даже ставили шлагбаум и не разрешали нашим колясочникам проезжать.

– Да вы что?! Это же, по-моему, надо совсем сердца не иметь…

– Мне жаловались наши инвалиды много раз. Я тогда связался с телевидением, мне сразу дали съёмочную группу, и мы вместе направились к Останкинскому пруду. Вышел сам директор и сказал открытым текстом: «Допускать гулять в парк ваших калек не будем. У нас отдыхают пожилые люди, и вид калек им будет портить настроение».

Его, конечно, этого директора, буквально через две недели сняли, но вот сопротивление было даже на таком уровне.

– Сколько человек работает сегодня в центре?

– В данный момент – 187 сотрудников. Это весь штат полностью. У нас два психолога, хотя инструкторы, которые работают с больными, они все являются психологами. Здесь «непсихологу» нельзя работать с пациентами, это ведь не автоматическая линия сборки. Тут нужно уметь подойти к больному, а к ребёнку – тем более, ведь он часто не понимает, что от него хотят. Да.

Пациентам мы даём индивидуальную программу, наблюдаем за динамикой, когда будет вертикализация, чтобы больной мог выполнить то или иное движение. Я разработал такую систему занятий, чтобы движение, которое человеку понадобится при ходьбе, выполняла совершенно другая группа мышц и чтобы эта работа была доведена до автоматизма. Сотни и сотни больных, которые по заключению медицины были безнадёжными, у меня начали ходить.

Но есть пациенты, которые никогда не будут ходить и не встанут на ноги. Это, например, люди с анатомическим разрывом спинного мозга. Но жить надо, жизнь не закончилась, и взять и сказать такому пациенту, что всё кончено, мы не можем. И мы с ним работаем. Очень многие пациенты, которые оказываются в таком положении, сразу говорят: «Я не хочу жить, я не буду жить!» Я по себе это помню. И вот самое важное для меня – чтобы человека заинтересовать работать над собой. Он сюда приезжает – у нас нет стационара, – час-полтора тратит на дорогу. Потом четыре часа занимается, у него работают суставы, улучшается кровообращение; полтора часа обратно добирается, пожалуйста: семь часов. Он приезжает домой уставший, довольный, у него будет хороший аппетит, крепкий сон, и это отвлекает от тяжёлых мыслей.

– В Москве ещё есть такие центры?

– Есть четыре филиала, они снимают немножко с нас нагрузку, но они коммерческие, платные. Специалисты там обучены работать по моей методике. У нас в центре реабилитация проводится бесплатно. Я ненавижу, когда что-то делают за деньги, а это лечение дорогостоящее. Я ненавижу людей, которые разводят на деньги, обещают вылечить больных, только плати… (Валентин Иванович сжимает кулаки и потрясает у себя на уровне груди. И вдруг я догадываюсь, что сейчас этот сильный человек чувствует себя бессильным перед корыстью и подлостью людской.)

– Вы каждый день приходите в центр на работу?

– Как же не каждый день, расскажите?

– Может быть, у вас свободный график?

– Утром я здесь уже в пять часов! Каждый день!

– А что в такую рань тут делать?

– Вы не представляете, сколько у меня работы, сколько приходится писать, сколько изучить историй болезни… Ложусь спать поздно, сплю не больше четырёх часов. И так уже тридцать пять лет. Это очень напряжённый график, поэтому тяжело болел, это уже второй раз за последние два года.

– Почему же вы себя не бережёте?

– Я отдаю себя людям, которым нужна моя помощь. Вы сейчас поймёте, я вам объясню. Два года назад, когда после комы я пришёл в себя, то вся моя жизнь за какие-то мгновения пробежала у меня перед глазами, и я начал плакать, потому что понял, как мало сделал для людей… Мы очень злые. Все. Мы корыстные. Хапуги. Нам нужно бережней друг к другу относиться, нужно делать добро, и не ради того, чтобы любоваться на себя или получать за это благодарность… (Валентин Иванович махнул рукой, и крупная слеза блеснула у него на кромке глаза…)

– Спасибо вам большое за беседу. Вы нам очень всем нужны, берегите, пожалуйста, себя.