Андрей Бусыгин

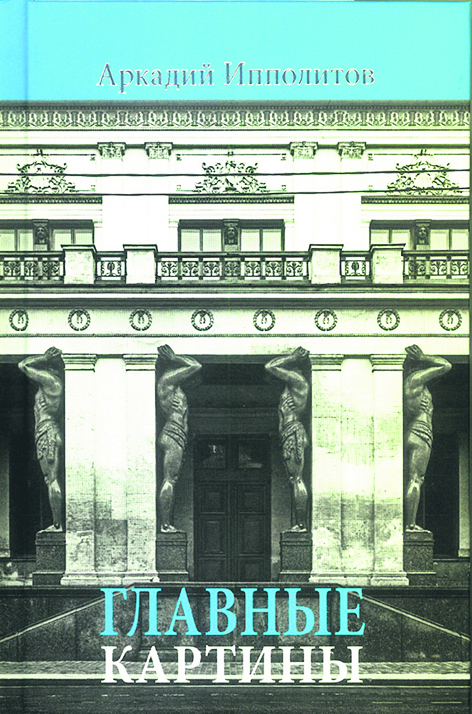

А.В. Ипполитов Главные картины. – М.: Красный пароход, 2025. – 512 с.: ил.

В кратком очерке, озаглавленном «Вместо послесловия», Авдотья Смирнова, вспоминая некоторые (скажем так – «оригинальные» и притом безапелляционные) суждения юного ещё Аркадия Ипполитова, заключает: «В этом, несомненно, было высокомерие. Но он имел на него право».

Многие из знавших Аркадия Викторовича вспоминают его отстранённость, замкнутость, которые он сохранял не только в одиночестве, но и в окружении других людей. Будучи высокого роста, он возвышался над всеми. Не это ли заставляло думать о его высокомерии? Нет, конечно! Но тогда какой ценой купил он право на оригинальность суждений? Право называться писателем, иметь власть над словом?

Он купил это право поразительной трудоспособностью и энциклопедичностью знаний. Ещё – врождённым даром понимать изобразительное искусство и выработанным умением писать о нём доступно и интересно. В одном из интервью Ипполитов говорил: «Об искусстве часто говорят либо сухо и скучно, либо очень сложно и не по делу, так что и слушать неохота, и смотреть становится тошно». Вот этого он избегал с самого начала своей писательской деятельности и стал не только знаменитым куратором музейных выставок, но и большим писателем.

Составитель сборника работ Аркадия Ипполитова Наталья Самойленко, предпославшая ему вводную статью, поставила задачу опубликовать ту часть из его наследия, насчитывающего около 600 книг и статей, до которой по тем или иным причинам сложно докопаться современному читателю. Она в этом преуспела и сделала весьма полезное дело!

Первая часть сборника – «Антология сюжетов». Это 52 краткие статьи, опубликованные в журнале «Столица», издававшемся издательским домом «КоммерсантЪ» в 1992 году. Пойди найди сейчас выпуски этого журнала, печатавшегося на плохой бумаге и с иллюстрациями сомнительного качества! А тексты А. Ипполитова имеют непреходящую ценность. Автор писал о живописных сюжетах из Ветхого и Нового Заветов, гомеровского эпоса и «Метаморфоз» Овидия. Наши соотечественники к концу ХХ века не могли похвастаться знанием сюжетов, на которые были созданы буквально сотни живописных произведений на протяжении многих сотен лет.

Знание культуры Эллады и Древнего Рима у всех советских людей, за исключением единиц, которые этим интересовались и впоследствии получили специальное образование, было весьма примитивным. Многие наверняка помнят, как в начальной ещё школе учили наизусть стихотворение Ф. Тютчева «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»), но мало кто знает, что последняя строфа этого стихотворения, которая просто-напросто опускалась, звучит так:

Ты скажешь: ветреная Геба,

Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила.

Кто такая Геба? Что за «Зевесов орёл»? Кому они нужны? Так, наверное, думали школьные методисты советской эпохи. Библию дети тем более не знали. Сегодня с воинственным безбожием у нас покончено, Библию ныне знают получше, чем ранее (хотя и в этом есть большие сомнения), но главное не в этом! В очерках Аркадия Ипполитова главное не сюжет, а то, как он разрабатывался разными художниками в разных странах и в различные времена от Средневековья до середины ХХ века, от Джотто до Марка Шагала и от Яна ван Эйка до Пабло Пикассо. Вот она – изюминка его очерков! На каждый сюжет по 4–5 полотен из различных музеев мира. Сегодня это воспринимается не менее захватывающе, чем в первые послесоветские годы! «Антология сюжетов» – это первая крупная публикация А. Ипполитова. Она появилась благодаря настойчивости его друга Александра Тимофеевского (Авдотья Смирнова пишет, что это было личным подвигом Александра (Шуры), который был вдохновителем, редактором, рецензентом и антрепренёром – он и придумал этот проект (жена Авдотья также в немалой степени была причастна к этой работе).

Что касается библейских сюжетов, весьма важно подчёркнутое автором: «Как в Библии указывались намёки на современные события, так и восприятие современности зависело от библейской истории». Прослеживать это, читая «Антологию сюжетов», чрезвычайно интересно и поучительно.

Второй большой раздел, давший название сборнику в целом, – «Главные картины». Очерки этого раздела появились на свет в связи с футбольным турниром ЕВРО-2020, на котором каждую сборную наряду с гимном и флагом представляли художественные шедевры их стран. Наталья Самойленко пишет, что, поскольку определение «главная картина» появилось в русской художественной критике XIX века с опорой на материал отечественной живописи, поиск таких картин в других странах оказался делом нелёгким. А. Ипполитов блестяще справился с этой задачей виртуозной сложности! Это целиком его авторский проект, и, реализуя его, он проявил большую смелость – без оглядки на чьи-либо мнения, опираясь лишь на свои знания и интуицию. Благодаря этому родилась серия из 20 кратких очерков. ЕВРО-2020 ушёл в историю, а очерки эти ещё долго будут читать и перечитывать.

Главная российская картина, по мнению автора, – «Явление Христа народу» Александра Иванова, над которой художник работал 20 лет! Почему? Потому что этот евангельский сюжет содержит прямой намёк на главное событие российской истории – крещение Руси, что сделало Русь частью общеевропейского мира.

В книге помещено несколько очерков о русской живописи. Они создавались для каталогов выставок или к определённым датам (к 175 летию со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина, например), но обязательно должны быть прочитаны каждым: о русском искусстве пишет крупный специалист, искусствовед, который признаётся, что «последним большим открытием для меня стало русское искусство». Он, будучи прежде всего специалистом по западноевропейской живописи, пришёл к его пониманию уже в зрелом возрасте, что и обусловило глубину и свежесть его проникновения в смыслы русской живописи XIX века.

Последняя публикация сборника – это и философское, и одновременно искусствоведческое эссе «Увидеть себя самого. Зеркало в мировой культуре». Этот текст создавался к открытию выставки «Зеркала и зазеркалье» в ноябре 2020 года. «Зеркало, отражающее другое зеркало, есть прямое воспроизведение бесконечности», – пишет автор. И в данной связи отмечает, что современные работы, представленные на выставке, «продолжают множить те темы, которые с времён Нарцисса оказались связаны с зеркальными отражениями».

Сочинения Аркадия Ипполитова интересны как раз тем, что он никогда не замыкался на анализе живописи какого-нибудь одного узкого исторического периода: он всегда рассматривал процесс развития живописи во времени, от её истоков до современности. И что ещё важно: Наталья Самойленко предпослала своей вступительной статье эпиграф из книги Макса Фридлендера: «Существует не так уж много авторов, чьи писательские способности соответствуют их уровню проникновения в искусство». Очень уместный эпиграф, так как Аркадий Ипполитов – один из таких немногих авторов.