Да, враг был храбр.

Тем больше наша слава.

Константин Симонов

Не так давно иноагент Веллер, с возрастом не растерявший характерного высокомерия, разразился ожесточённой инвективой. «В русской классике, – заявил Веллер, – нет ни одного примера человеческого благородства. Она этому не учит. В русской классике нет полковника Шабера, в русской классике нет Квазимодо, в русской классике нет д’Артаньяна, Атоса и графа Монте-Кристо [дальше идёт ещё полдюжины западных имён, которых нет и, разумеется, не может быть в русской классике], и это неким образом оказывается связано с народным характером… никогда в русской истории и русской культуре не отдаётся должное сильному и храброму врагу, который честно сражается».

Почти в то же время я провела в соцсетях опрос. Я спросила: какие произведения русской классики вы считаете самыми необходимыми для русского патриотического воспитания в школе? С большим – двойным! – отрывом среди всех ответов победила «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Смешно и думать, что голосовавшие видели истекающее жёлчью заявление Веллера и решили с ним поспорить, – конечно, нет. Но по доброй воле, спонтанно люди называли именно такое произведение русской классики, которое не просто является кристальным, совершенным примером человеческого благородства, но и отдаёт должное «сильному и храброму врагу, который честно сражается». И это произведение лежит в самой основе наших представлений о русской классической литературе.

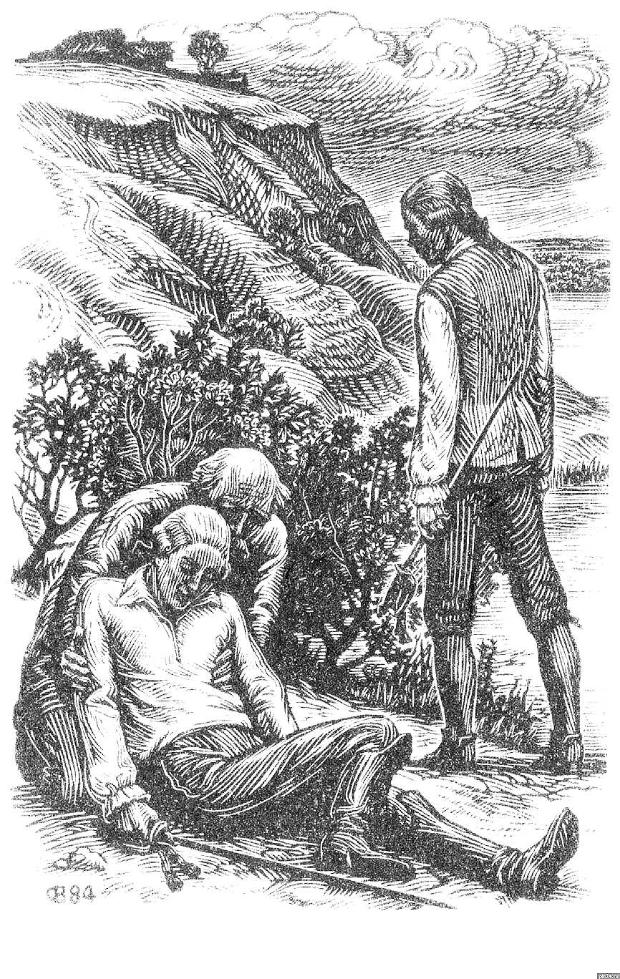

В самом деле, что такое «Капитанская дочка»? Это канон всех русских воззрений: того, каким должен быть достойный юноша, какой должна быть достойная девушка (кстати, даже не благородного происхождения), каким должен быть верный слуга, каким должен быть монарх – и того, каким может быть враг достойный (Пугачёв), что ещё больше подчёркнуто наличием врага недостойного (Швабрина). Это всё – модели поведения. Даже Швабрин, при всей своей злобности и подлости, всё-таки не совершает физического насилия над Машей Мироновой, когда она в его власти, и Пушкин подчёркивает нежелание Гринёва глумиться над ним: «Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону».

Да, если уж вглядеться в русскую классическую литературу, она даст нам столько образцов человеческого благородства – в том числе великодушия к врагу, – что нечего и страдать от отсутствия в ней четырёх мушкетёров с их избирательным рыцарством или капитана Блада, привязавшего к жерлу пушки храброго испанского капитана, корабль которого он украл.

На иной взгляд «милости к падшим» в нашей литературе даже слишком много: едва ли не все русские писатели ставили себе целью смягчение нравов, не особенно заботясь о том, насколько их запросы соответствовали действительности. От Пушкина, решительно осуждавшего пытку, пусть и с целью узнать у врага необходимые для обороны сведения, до Льва Толстого, написавшего письмо наследнику престола с призывом простить убийц его отца, императора Александра II. Понять стремление умных, образованных, тонко чувствующих людей быть воспитателями лучших человеческих качеств – совершенно возможно. Но это заложило традицию, в которой гуманизм стал восприниматься не идеалом, а стандартом. Не тем, к чему надо стремиться, а тем, от чего нельзя отступать. А ведь нравственность предполагает свободу воли. Если человек поступает благородно не по своему свободному выбору, а потому что находится в загоне, в котором иначе поступить невозможно, – это уже не великодушие. Это клише.

Так или иначе Веллер хотел изобличить русскую литературу и русский национальный характер – а изобличил лишь себя. Русские классики конфузливо отвернулись бы от него, не желая торжествовать, но нам, в газете, немножко можно.