Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

В переполненном вагоне ему удалось притулиться на краешке скамьи. Дорога выдалась неспокойной, поезд трясло. Вокруг всё скрежетало, Жуковский сосредоточенно молчал, закрыв глаза. От станции он устало и рассеянно шёл по тропинке, но на полпути вдруг встрепенулся – и зашагал энергично. В дом своего коллеги он уже вбежал, немедленно потребовал бумаги и чернил и принялся что-то увлечённо писать, не позаботившись даже об освещении. «Видите ли, вся картина колебания паровоза на рессорах мне теперь совершенно ясна. Тут четыре оси: две лежат в вертикальной плоскости симметрии паровоза, а две – в плоскости рессор», – объяснил Жуковский друзьям. Он взахлёб выводил уравнения и за полчаса набросал черновик статьи о колебании паровоза, в которой раскрыл природу этого непростого явления…

Николай Егорович Жуковский – одна из самых ярких фигур в истории русской науки начала ХХ века. Выдающийся механик, основоположник аэродинамики, сегодня он известен прежде всего как отец русской авиации. Без сомнения, заслуги Николая Егоровича перед воздухоплаванием неоспоримы, ведь он создал саму теоретическую основу для авиации. Однако нельзя забывать и о незаурядном вкладе этого человека в развитие железных дорог. Тем более что он увлекался феноменом стальных магистралей с детских лет.

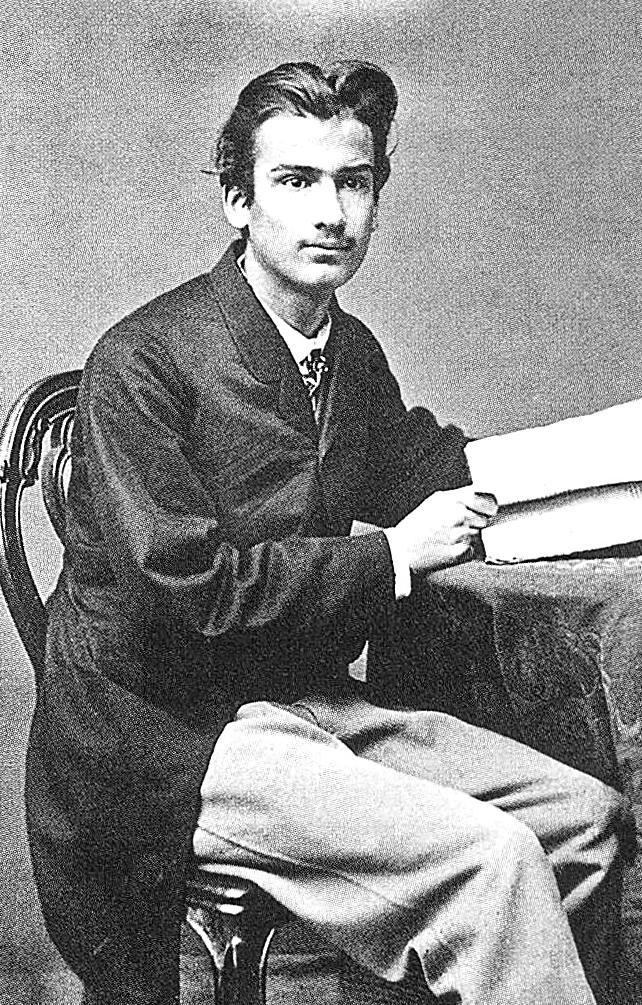

Будущий учёный, кстати, и родился в семье железнодорожника – его отец трудился инженером на строительстве Московско-Нижегородской железной дороги. Николай учился в 4-й московской гимназии и мечтал пойти по отцовским стопам. Его увлекали тайны железнодорожной техники. Юноше казалось: лист бумаги, карандаш и разум – больше ничего и не нужно, от чертежей, проектов, расчётов зависит всё – мощь и скорость локомотива, надёжность транспорта. «Мы живём в окружении природы, которую создал не человек», – примерно так полагал он.

Увы, Жуковский не смог попасть в Петербургский институт путей сообщения – денег в то время в его семье водилось немного, а вот получить образование на физико-математическом факультете Московского университета оказалось вполне по средствам.

Смолоду он занял заметное место в науке. Одним из своих учителей он считал механика Виктора Кирпичёва, создавшего проект локомотива с двигателями внутреннего сгорания, работавшими на нефти. В 1876 году Жуковский защитил магистерскую диссертацию «Кинематика жидкого тела». Через шесть лет за исследование «О прочности движения» ему была присуждена степень доктора прикладной математики, а в 1888-м Николай Егорович возглавил в Московском университете кафедру прикладной механики.

5 декабря 1902 года на торжественном заседании Политехнического общества Жуковский выступил с речью «О взаимовлиянии науки и техники». Он говорил о связях между теорией, технологиями и производством, о «приноравливании технического выполнения к имеющимся научным данным». Учёный оказался мыслителем, опередившим время, предвидевшим пути развития науки. Он сделал ставку на укрепление связей с промышленностью, с повседневной жизнью человека. Обыкновенное знание ради знания его не интересовало.

Изучая жизнь Николая Жуковского, можно только поразиться его трудолюбию. Он, без преувеличения, не знал отдыха и праздности, за грудой научных проектов не забывая о железной дороге. Например, разработал математическую модель движения вагонов поезда при трогании с места, которую и сегодня знают все инженеры-железнодорожники. Кроме того, Николай Егорович предложил несколько новых способов борьбы со снежными заносами на железнодорожных трассах. Создание первой в России аэродинамической трубы – также неоспоримая заслуга Жуковского. В этом гигантском техническом устройстве испытывали не только аэропланы, но и локомотивы – для определения аэродинамического сопротивления, возникающего при движении в воздушной среде на различных скоростях. Словом, железнодорожная проблематика занимала Жуковского не только в молодые годы, но и на пике его славы и знаний.

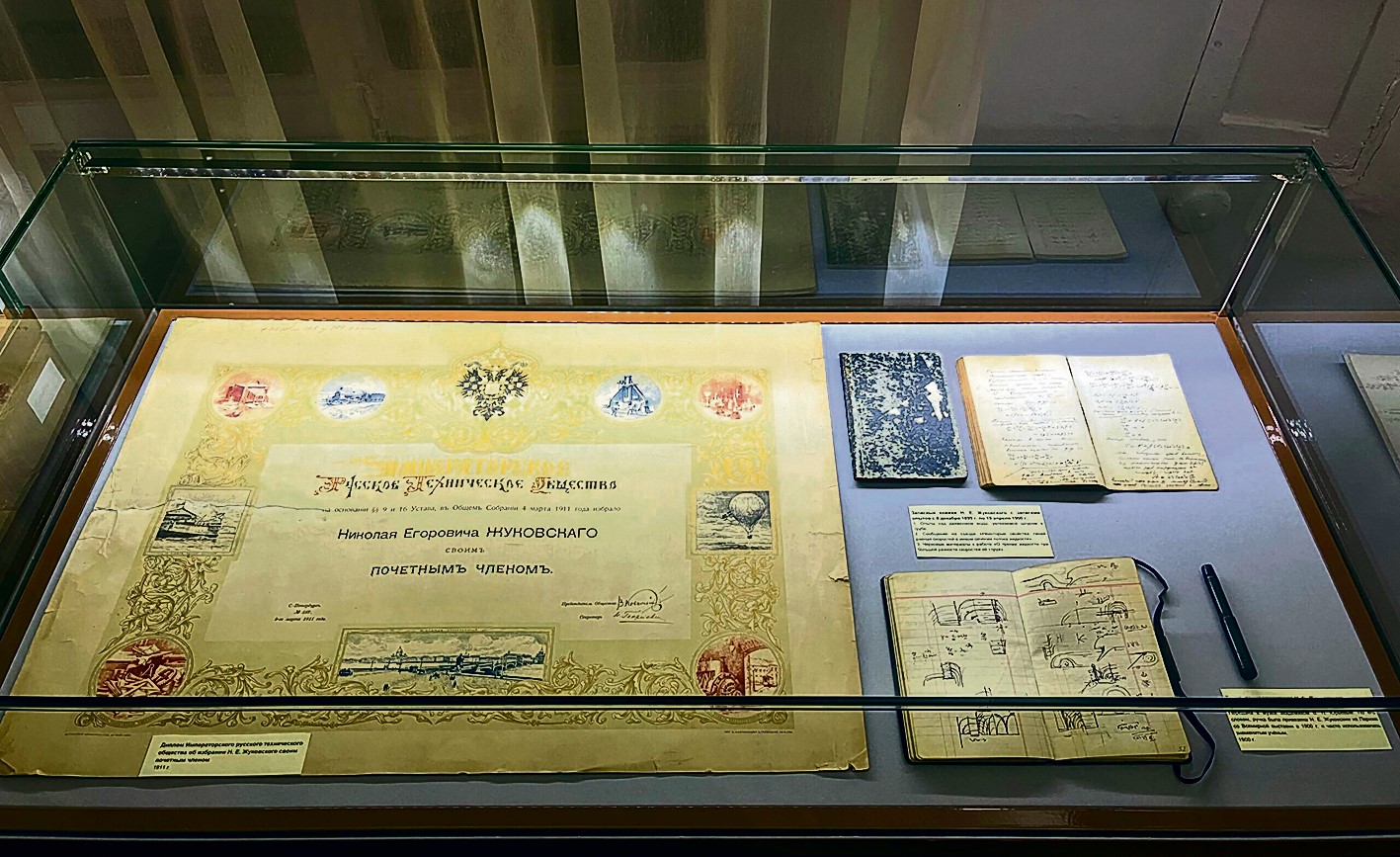

Интересный факт: теоретик отечественной авиации ни разу не летал на самолёте, да и в воздух поднимался лишь однажды – на воздушном шаре. Зато на поездах ездил регулярно. Перечислим лишь некоторые из его научных трудов, посвящённых железным дорогам: «Работа (усилие) русского сквозного и американского несквозного тягового прибора при трогании поезда с места и начале его движения», «Сила тяги, время в пути и разрывающие усилия в тяговом приборе и сцепке при ломаном профиле», «Колебания паровоза на рессорах». Он неизменно разбирал животрепещущие проблемы, требовавшие решения, и наработки Жуковского без проволочек брали на вооружение инженеры-железнодорожники. Он был самым читаемым русским учёным в своей области. Не зря выдающегося инженера-механика избрали почётным членом Института путей сообщения. Жуковский вместе со своим учеником С.А. Чаплыгиным заложил основы работы Экспериментального института путей сообщения, который был создан в 1918 году. Ныне это Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта. Там торжествуют принципы Жуковского: это настоящий храм прикладной науки, открытия которой на наших глазах переходят в технологии.

Он участвовал в заседаниях всевозможных комиссий, которые рассматривали вопросы, связанные с созданием и производством железнодорожной техники. Всякий раз дотошно изучал новые проекты и помогал талантливым инженерам воплотить свои идеи.

Однажды Николай Егорович (ему уже перевалило за семьдесят) добирался на поезде из Москвы в Кучино – там жили его ученики, там же он создал первый в мире институт аэродинамических исследований. Во время этой поездки и произошёл тот самый случай, с которого началось наше повествование. Вот с таким почти мальчишеским увлечением он, наблюдая за механизмами, всю жизнь находил новые подходы к технике.

Николай Жуковский и сегодня принадлежит к сонму наиболее известных в нашей стране учёных. Его технические идеи дали ход локомотивам и самолётам. Изучая его труды, всё время задаёшься вопросом: научились ли мы верить в науку, в знание, как верил Жуковский? Или, к великому сожалению, давно потеряли эту веру в житейской тряске?

«ЛГ»-ДОСЬЕ

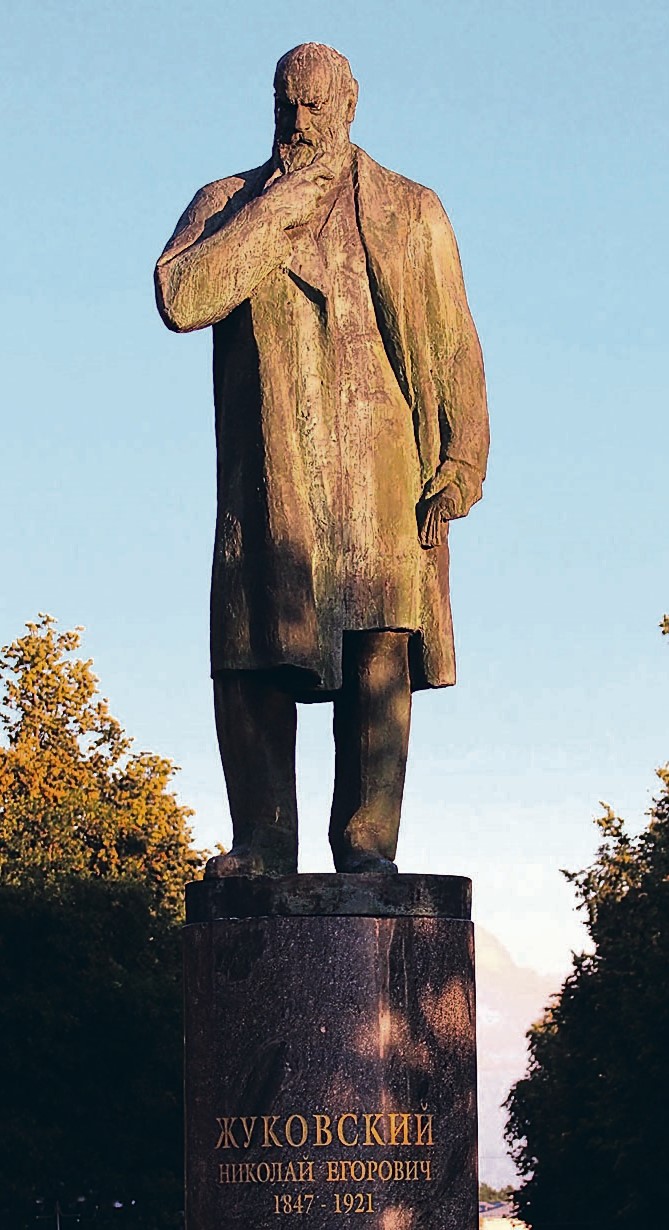

Монумент великому учёному в 1969 году установлен в подмосковном городе, который носит его имя. Памятник, украшающий главную площадь Жуковского, открывали легендарный академик, математик Мстислав Келдыш и авиаконструктор Андрей Туполев. Авторами скульптурной композиции были скульптор Георгий Тоидзе и архитекторы Борис Тхор, Виктор Теслер. Им удалось приоткрыть в этом изваянии характер ищущего, волевого человека, полностью посвятившего себя науке. Бронзовый Жуковский как будто всматривается в будущее, когда техника станет ещё совершеннее и изменит к лучшему жизнь человека.