«До чего проклятая штука – война! Как она уродует жизнь человека, соприкоснувшегося с ней: одни погибнут в расцвете сил, не познав прелестей жизни; другие смолоду станут инвалидами до конца своих дней; третьи попадут в плен – война без плена не бывает, что бы там ни говорили! – и, если выживут, станут надолго считаться людьми второго сорта, предателями родины; четвёртые пропадут без вести, и о них никто ничего не узнает; пятые, которым повезёт и они вернутся невредимыми, вполне возможно, на всю жизнь останутся чёрствыми, жестокими людьми с надломленной психикой оттого, что им приходилось много убивать, – это сделалось их профессией, – и эта моральная травма будет долго их преследовать».

(Дмитрий Левинский)

В 1997 году петербургский «Мемориал» устроил презентации моей книги «Жертвы двух диктатур» у себя в Питере. После дискуссии, оживлённой и доброжелательной, ко мне подошли несколько человек из числа «персонажей» книги, и мы ещё долго разговаривали. С одним из них мы увиделись в этот же или на следующий день у него дома. Он хотел непременно дать мне почитать то, что написал сам. Это был Дмитрий Михайлович Левинский.

И вот в руках у меня удивительная книга. На колофоне проставлено: «Сигнальные экземпляры изданы во второй авторской редакции и на средства автора. Компьютерный набор, вёрстка и печать выполнены автором. Сдано в набор 01.04.96. Подписано в печать 28.04.96. Формат 60*84/16. Бумага типографская. Печать высокая. Уч.-издат. л. 20,6. Тираж 2 экз. Цена договорная».

Согласитесь: необычный самиздат – эпохи гласности и перестройки! Начав читать, я не мог оторваться. Интерес и восхищение вызывало буквально всё – и военная судьба автора, и его любовь, и его редкостная аналитичность, и даже то, как книга была написана. Самый жанр её я бы назвал «аналитическими воспоминаниями». Приученные советским строем к «маршальским» мемуарам и знакомые ещё с так называемой лейтенантской прозой, мы и не подозревали о существовании «сержантской» историографии. Вот наблюдение сержанта (хоть по занимаемой должности и младшего лейтенанта) Левинского о различии поведения в бою тех же сержантов и лейтенантов. Последним по должности полагалось поднимать свои части в атаку и демонстрировать личную отвагу, отчего так много их и повыкосило.

В сохранённых его памятью деталях, подчас самых малых, умение видеть отражение больших событий и самых масштабных замыслов. До осени 1941 года, когда в действующей армии были введены так называемые красноармейские книжки с фотографией, у солдат вовсе не было документов, удостоверяющих личность. Понятно, что до солдат эти книжки дошли очень нескоро. Так называемый смертный медальон хранили в верхнем кармане гимнастёрки вместе с остатками махорки – медальоны или терялись, или, считая дурной приметой, их выбрасывали. Как бы то ни было, но многие солдаты погибали буквально безымянными.

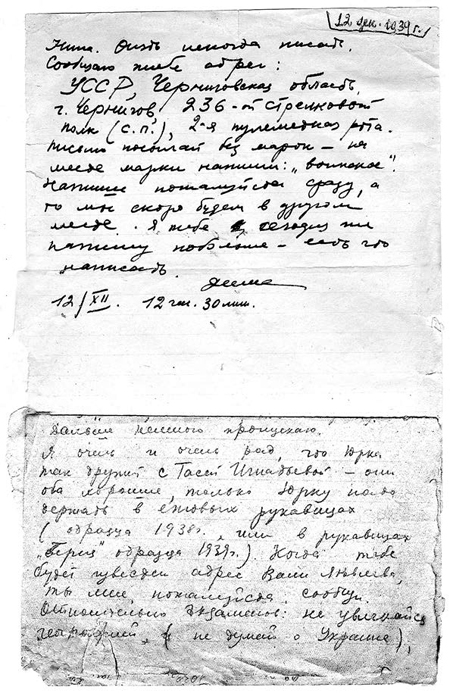

Не без возмущения и удивления описывал Левинский ситуацию чудовищного абсурда, когда ранним утром 22 июня 1941 года в Одессе он, согласно инструкции, берёт запечатанный конверт с мобилизационным планом, бежит, словно фермопильский гонец, 3 км через спящий город, чтобы, согласно инструкции, вручить его непосредственным командирам, а потом, согласно инструкции, бежать вместе с этими пожилыми офицерами те же 3 км обратно, в штаб! Для книги существенно то, что написана она не только столь много видевшим и испытавшим и притом столь внимательным и вдумчивым человеком, но ещё и поэтом (его романтические стихи вплетены в ткань повествования). Более того – подлинным рыцарем в донкихотском смысле слова, чьей путеводной звездой и нисколько не призрачной Дульсинеей была реальная ленинградская девушка, Нина Граур, долгие семь лет разлуки хранившая верность своему рыцарю, как и он ей. Несмотря ни на что, он не позволил своей душе ожесточиться, заматереть, и не это ли в конечном счёте спасло не только душу, но и тело – саму жизнь! – ленинградского мальчишки Димы Левинского от гибели! А смерть всегда была где-то рядом, в двух шагах: по ходу записок – в главах о войне, о плене и о концлагере – я насчитал не менее двух десятков ситуаций, живым из которых выйти было труднее, чем мёртвым.

В 2005 г. под названием «Мы из сорок первого…» воспоминания Дмитрия Левинского – храброго сержанта, влюблённого поэта и размышляющего историка – вышли в «Новом издательстве». (2005. 344 с. Сер. «Другая война».) Публикуем отрывки из неё, посвящённые первым месяцам его нахождения в немецком, а затем в румынском плену.

На третий день к сараю подогнали крытые брезентом автомашины, нас погрузили и в сопровождении усиленной охраны вывезли в полевой сборный лагерь на окраине Кишинёва. Путь недолгий – всего 180 километров.

Лагерь – это участок земли, огороженный колючей проволокой. Она теперь долго будет нас сопровождать. Уже стояли и вышки с пулемётами – теперь мы всё время будем «на мушке». Охрану несли солдаты вермахта, как и в Березовке, где нас караулили солдаты тыловых подразделений.

В лагере под Кишинёвом нас держали недолго – дней 16, но большую часть времени мы с Ваней не запомнили, так как продолжали спать как убитые: наступила реакция обессиленного организма, обострённая колоссальной душевной травмой. Мы спали сутками напролёт и почти не просыпались. Но больше всего нас поразила тишина, от которой мы уже успели отвыкнуть. Весь фронтовой период мы пребывали в сплошном грохоте снарядов, под гулом бомбовых ударов, а тут – вернулась тишина, и это было так непривычно. <…>

Как ни странно, но в этом сборном лагере кормили совсем не плохо, или мы просто оголодали за полтора месяца на фронте, или немцы всерьёз верили в скорый конец войны. В кишинёвском лагере мы с наслаждением поглощали ежедневную порцию чёрной чечевичной похлёбки с кусочками рыжей подгнившей моркови и лиловой конины сомнительного вида и даже мечтали о добавке, которая иногда нам и перепадала. Особенно радовались конине, к которой успели привыкнуть ещё на фронте. <.>

В конце августа нас перевезли ещё километров на 100 дальше на запад, уже на румынскую землю, в пересыльный лагерь на окраине города Яссы. Мы разместились в примитивных бараках типа складских помещений для хранения сена. Охраняли по-прежнему солдаты вермахта. Здесь нас тоже никто не бил, не убивал и не интересовался «кто есть кто?» <.>

Лагерь военнопленных в Яссах оставил воспоминание о необычном хлебе, который нам давали. Когда-то это был кукурузный хлеб, но со временем он превратился в куски сплошной плесени яркозелёного цвета. Самого хлеба в привычном понимании внутри давно уже не было. Когда разломишь зелёную булку пополам, то сразу обдаёт зелёной пылью и плесневелым дымком. Ели мы его и даже раскрошившуюся зелень с земли подбирали. Чечевичная похлебка здесь была без конины, а порции убавились наполовину. Шёл октябрь месяц, и мы, военнопленные, видно, стали объедать Германию, что с каждым днем сказывалось на пайке. Не следует забывать, что к этому времени нас в германском плену находилось уже более двух миллионов.

В лагере под Яссами впервые увидели человека в советской военной форме, который орал на военнопленных, угрожал им палкой, а иногда и бил. Это был один из тех, кого впоследствии назовут «полицаями». Он был крупным мускулистым мужчиной квадратного телосложения, с круглым бронзового цвета лицом и пышными иссиня-чёрными усами. Он всегда ходил обнажённым по пояс, поигрывая мускулами, и имел ярко выраженную цыганскую внешность. Кличка его была Бессараб. По-видимому, он был родом из освобождённой Бессарабии и ему было за что мстить нашему брату. Мы старались держаться от него подальше. Вскоре он куда-то исчез, и больше таких типов нам видеть не приходилось.

Ходили слухи, что германское командование собирается отпускать по домам украинцев – жителей западных областей Украины. Называли Львовскую, Каменец-Подольскую и Винницкую области. Говорили, что где-то якобы уже отпускали. Украинцы повеселели и стали ждать этот час.

Мой Ваня киевский, и ему не светило. Подумали мы с ним и решили воспользоваться ситуацией. Мы с ним были в одних гимнастёрочках, а приближалась зима. Шинелей у нас не было, ещё хорошо – сапоги уцелели. Немцы иногда разували наших, но мне такого видеть не доводилось. Мы решили скопить «валюту». Её роль в лагере играли сигареты, неизвестно как проникавшие к нам. Возможно, за какие-то услуги немецким солдатам: кто картинку нарисует, кто часы починит или продаст свои.

Мы с Ваней стали есть одну пайку хлеба на двоих, а вторую откладывать и продавать на «толкучке» за сигареты. Так, дней через десять мы заимели начальный капитал и вскоре сумели купить две вполне добротные шинели у тех чудаков, кто собирался домой. Ещё купили по паре солдатских обмоток, из которых сшили себе тёплые майки под гимнастёрку. Вместо иглы приспособили проволоку потолще, а вместо ниток – проволоку потоньше. Всё это можно было найти на свалке. В итоге мы здорово приоделись, но нам и этого показалось мало: мы вошли во вкус – понравилось заниматься рукоделием. Сколько можно валяться без дела? Купили ещё неизвестно откуда взявшиеся в лагере два больших мешка из стекловолокна – то ли из-под цемента, то ли из-под муки. Из них сшили две тёплые куртки-безрукавки, чтобы носить под шинелью. Мы думали, что теперь встретим зиму во всеоружии, но всё оказалось намного сложнее.

Насколько помню, ни из-под Кишинёва, ни из лагеря в Яссах побегов не было. Нам объявили, что за каждого бежавшего будет расстреляно столько его товарищей по бараку, сколько немцы сочтут нужным. В моём окружении случаев побегов или расстрелов не было. Что касается лагеря в целом, то, если бы это имело место, мы, безусловно, знали бы об этом.

Пока мы присматривались к новой обстановке. Многое было нам в диковинку. Украинцы ожидали отправки домой, а русские думали о том, как сделаться украинцами и «легально» удрать из плена. Такая мысль овладела многими, но мы с Ваней в эту затею не верили с самого начала. В свою очередь, львовские строжайше соблюдали «чистоту своих рядов», чтобы не допустить к себе «москалей» и прочих. <…>

Всего в лагере под Яссами мы прожили около 40 дней, после чего нас затолкали в товарные вагоны за колючей проволокой и повезли дальше на юго-запад. <.>

После Бухареста мы повернули на юг. Проехав от Ясс по железной дороге около 500 километров, прибыли на станцию назначения Будешти. <.>

Мы прибыли в Будешти во второй половине октября 1941 года. Здесь нас ожидал пересыльный лагерь для советских военнопленных. Тогда мы не видели разницы в словах «сборный лагерь» (прифронтовой) и «пересыльный», но вскоре узнали в подробностях эту бесчеловечную механику.

Сущность понятия «пересыльный лагерь» мы быстро поняли: здесь нас никто не избивал и тем более специально не убивал, но невероятные условия, которые ожидали нас, вызвали зимой 1941/1942 года большую смертность среди военнопленных, что позволило приравнять этот лагерь к «лагерям уничтожения врагов Третьего рейха». С такими местами многим из нас тоже предстояло познакомиться. А в этом лагере всё было предельно просто: тебя не убьют – ты умрёшь сам. Если выживешь – твоё счастье, а если нет – таков твой рок. Изменить эти условия мы не могли.

Первое время, около месяца, нас держали в «карантине»: в огромном высоком бараке без окон и дверей. Похоже, что это помещение использовалось ранее для хранения сена или соломы. Снаружи барак опоясывала колючая проволока. Нами никто не «управлял», мы были никому не нужны и могли всласть валяться на земле и балагурить. Но вскоре жизнь в бараке сделалась пыткой.

Наступил ноябрь, а с ним пришли холода. Эта зима обещала быть морозной даже на самом юге Румынии. Барак насквозь продувался – ворот не было. Внутри барака сперва образовались ледяные сосульки, а затем и настоящие айсберги. Холод стал вторым врагом после голода. Согреться можно было только прыганьем, но на это не хватало сил – мы постепенно превращались в дистрофиков. Рацион ухудшался и уменьшался с каждым днём. У многих появились желудочно-кишечные заболевания. Другим грозил конец от воспаления лёгких. Развились фурункулёз, сыпь, различные флегмоны, кровавый понос, чахотка – всё не перечислить. С наступлением морозов начались обморожения конечностей. Как ни странно, но косившую всех смерть большинство встретило спокойно, как должное: не надо было попадать сюда!

В середине ноября, когда нас становилось всё меньше и меньше и жить из-за наступивших морозов стало совсем невозможно, нас перевели в основной лагерь, посчитав, что карантин своё дело сделал. Так и не дождались каменец-подольские и винницкие обещанного им освобождения. «Блицкриг» провалился, и в недалёком будущем они окажутся нужными в качестве рабочей силы не у себя на Украине, а в самой Германии, если переживут зиму.

При переводе в основной лагерь для нас с Ваней возникла угроза разлучения. Оказалось, что лагерь территориально поделён на три зоны: русскую, украинскую, а между ними – зона бараков охраны. Нас срочно стали делить на русских и украинцев. Мы с Ваней этого не ожидали, но выход сразу нашли: я стал «киевским», а фамилию изменил на Левченко. Проблема была разрешена.

За то короткое время, что мы провели под Кишинёвом и Яссами, было видно, насколько благосклоннее относятся немцы к военнопленным украинцам, нежели к русским. Немцы считали, что в затянувшейся войне, так не похожей теперь на молниеносную, виноваты именно русские своим бессмысленным сопротивлением. Особенно враждебно относились немцы к москвичам и ленинградцам, выделяя их из общей массы военнопленных. Наверное, немцы предполагали, что на севере Красная армия состоит из одних русских, а на юге – из украинцев. Во всех таких вопросах мы учились разбираться на ходу.

Например, когда нас как-то переписывали, немцы не переставали удивляться: «А где лётчики, танкисты, артиллеристы, пулемётчики?» А мы, как сговорившись, называли себя исключительно поварами, санитарами, писарями, ездовыми, строительными рабочими и т.п. Про танкистов и лётчиков, которых на нашем участке фронта и в помине не было, мы говорили: «Они в плен не сдаются». <.>

Лагерь охраняли солдаты вермахта – немолодые, призванные из резерва, они слепо верили в скорую победу германской армии. <.>

Бараки в основном лагере были деревянными, одноэтажными, небольшими. В них обычно размещалось не более 200 человек, но с каждым днём живых становилось всё меньше. На дощатом полу лежали стружки и опилки, на которых мы спали. На день полагалось эти стружки сгребать в угол, чтобы не ходить ногами «по кровати».

Узнали ещё одного врага – тифозную вошь. Это было ужасно: за короткое время противные твари расплодились в таком количестве, что куча стружек в углу барака шевелилась. Создавалось впечатление, что в куче больше вшей, чем стружек. За ночь мы помногу раз вставали, выходили из барака на улицу, сдёргивали с себя одежду и с остервенением вытряхивали кровососущих тварей на снег, но их было столько, что сразу избавиться от них мы, естественно, не могли. Поэтому приступали ко второму этапу очищения: мы долго и настойчиво давили теперь тех, что попрятались в швах белья и одежды. Так продолжалось каждую ночь, но такую роскошь могли себе позволить не все, а только те, у кого ещё оставались силы и не наступило полное безразличие ко всему с одним лишь ожиданием смерти-избавительницы. У тех, кто надеялся обеспечить себе спокойную ночь, на «вошебойку» полностью уходило дневное время.

Температура воздуха в бараках – уличная. Мы погибали от холода, а насекомые были настолько живучи, что казалось – они совсем не боятся мороза. Это мы согревали их своим телом, отдавая последнее тепло.

К нам вплотную подобрался сыпной тиф. Уже метались люди в горячке, а мы не понимали, что это за болезнь. Думали – простуда, или воспаление лёгких, или что-нибудь ещё. <.> Спали мы на полу, на стружках, вповалку рядами, тесно прижавшись друг к другу для тепла. Утром проснёшься, а сосед уже «стучит» – за ночь умер и к утру окостенел. Каждую ночь смерть забирала чьи-нибудь жизни. Утром мы выносили тела умерших и складывали их в водосточной канаве, идущей вдоль барака. Там трупы копились в течение недели, высота таких «могил» достигала окон барака. Трупы обычно раздевали – одежда нужна живым. Далеко не все были так защищены от холода, как мы с Ваней. Раз в неделю накопившиеся вдоль бараков тела мы должны были относить метров за 100 в сторону и укладывать рядами друг на друга в специально вырытые траншеи. Каждый ряд посыпался хлорной известью, а затем клали следующий ряд, и так продолжалось всю зиму. Мы относили трупы на руках с большим трудом, по несколько раз падая вместе с ними на снег от изнеможения. Полежим рядом с телом, передохнём, тащим дальше. Волочить труп за ноги мы негласно, по молчаливому сговору, считали кощунством. Постановили: своих боевых товарищей носить только на руках.

А в общем, мы настолько привыкли к лежащим вокруг бараков обнажённым телам соотечественников, что перетаскивание трупов казалось рядовой работой, и конец всем ясен. К чему эмоции?

Надо сказать, что немцы на нашей, украинской, стороне не появлялись. Знали ли нем цы о том, что в лагере начался тиф? Не знаю, но боюсь, что если бы узнали, то могли принять решение просто уничтожить нас, не подвергая себя риску заразиться. Казалось, они с тифом были так же незнакомы, как и мы. Немцы на первых порах избегали вшей, фурункулёза, гнойных язв, кишечных заболеваний и нашей общей грязи в целом. Каждый из нас, безусловно, представлял собой с трудом передвигающийся источник заражения для любого нормального, здорового человека.

Подавленные происходящим, мы вначале пассивно существовали: болтались взад– вперёд без дела; валялись на полу, прикрывшись от холода всем, чем только можно; без конца делились воспоминаниями об утраченной жизни; грустили о приближающемся её бесславном завершении. Потом многие из нас поняли, что помимо болезней, цеплявшихся за нас, голода и холода, к колоссальному ослаблению организма приводит отсутствие движения. Сильно страдали и те из нас, кто не находил в себе силы воли отказаться от пагубной привычки к курению. Они вынуждены были менять пайку хлеба – всего 150-200 граммов – на табак, чем неумолимо приближали свой конец. <.>

В то же время Будешти находился на самом юге Румынии, в стороне от направлений основных ударов гитлеровской армии. Поэтому сюда, в южные районы Румынии, после сентября 1941 года перестали поступать в такой массе советские военнопленные с Южного фронта, как это ещё имело место на западном и центральном направлениях. Мне кажется, что в лагерях военнопленных, расположенных в тылу группы армий «Центр», условия в лагерях должны были быть намного хуже, чем у нас. Мы здесь поедали стратегические запасы сателлита Германии – Румынии, а севернее нас всё обстояло гораздо хуже. Там действительно было не прокормить такую массу военнопленных, особенно в первую зиму 1941/1942 года, когда немцы оказались неподготовленными к снабжению собственных войск в зимнее время. Поэтому они в первую очередь принимали меры к тому, чтобы не заморозить свою армию. До военнопленных ли им было тогда?

При этом я вовсе не оправдываю гитлеровцев в преступлениях против военнопленных, от которых отказался их любимый вождь, а пытаюсь объективно разобраться в причинах, способствовавших ухудшению нашего положения в ту страшную зиму.

Смертность среди нас всё возрастала, угроза схватить неизлечимые болезни висела над каждым из нас, кто ещё оставался в живых. Все были доведены до отчаяния, но многие продолжали бороться сами с собой – с желанием плюнуть на всё и помирать, раз всё равно этого не избежать. <…>