Наверное, ответов на вопрос, что такое художественный перевод, может быть великое множество. И в каждом – своя правда, разные, иногда противоречивые, характеристики явления... Но то, что в современном мире без него не обойтись – пожалуй, главная истина. Перевод, и в этом убеждены все – литературоведы и культурологи, философы и социологи, – это попытка доказать, что люди, живущие в разных странах, воспитанные в разных культурных традициях, способны найти общий язык и существовать мирно, в единстве и гармонии. Выходит, что художественный перевод – самое мирное «сражение», а переводчики – солдаты дружбы и согласия. Наш разговор с лауреатом Государственной премии РБ, лауреатом Специальной премии Президента Республики Беларусь в области культуры и искусства (за антологию переводов китайской поэзии на белорусский «Под крыльями Дракона: сто поэтов Китая») Миколой Метлицким – о его работе над переводами русской поэзии и поэзии народов России.

– Микола Михайлович, география поэтов, переводами которых вы занимались, поражает воображение. А с каких авторов начинали?

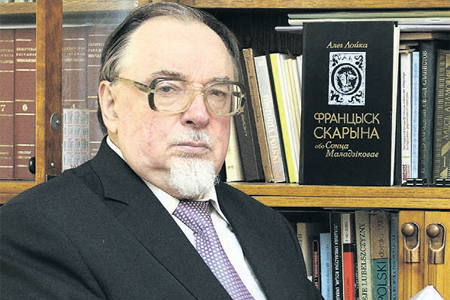

– Конечно же, с бессмертного Пушкина. Ещё в годы учёбы на филологическом факультете Белорусского государственного университета в творческом объединении «Взлёт», которым руководил незабываемый профессор Олег Антонович Лойко, нам, студентам, тогда начинающим поэтам, было предложено попробовать свои силы и приобрести профессиональные навыки в художественном переводе. Здесь и постигали мы азы мастерства. Я выбрал Пушкина, его полемическое стихотворение «Клеветникам России». (Позднее, уже как составитель тома «Избранных произведений» Пушкина на белорусском языке, изданного к 200-летию поэта, осмелился включить в него, безусловно, в доработанном виде этот и некоторые другие свои переводы.)

Ещё в юности в моей творческой судьбе произошло знакомство с великим аварским поэтом Расулом Гамзатовым. Я побывал в его Махачкале и, полюбив Дагестан, не мог не перевести на родной язык его замечательные стихи. Они и появились первыми из моих переводческих опытов в нашем еженедельнике «Літаратура і мастацтва». Любовь к великой русской и российской поэзии с годами только крепла в моём сердце. Я как переводчик обращался к творчеству очень многих поэтов, среди них А. Фет, А. Майков, А. Кольцов, А. Твардовский, а также другие яркие представители народов и народностей великой России. В поэтическом голосе её – великая духовная мощь. И я счастлив, что могу с ней соприкоснуться, понимая язык. Ведь поэтов других народов я чаще всего перевожу по подстрочникам. А то иногда и через русский перевод.

Как переводчик я побывал на разных географических широтах и в разные времена, много чего услышал и увидел и хотел бы, чтобы это, воссозданное строкой перевода, увидели и услышали мои соотечественники. Ведь и их душа прочувствует те же краски, переживёт схожие чувства. А это поможет нам понимать лучше друг друга в современном сложном мире. Считаю, что надо переводить и классиков, и современников. У каждого нового творческого поколения будет своё жизненно необходимое обращение к Пушкину.

Я успел ещё постичь душой советское время, когда на просторах нашего общего отечества происходило много разных литературных мероприятий союзного значения – побывал на поэтических фестивалях, Днях литературы, творческих встречах и в Кызыле, и во Владивостоке, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, знаю многих творческих современников лично. И в родной Беларуси видел некоторых из великих живьём – и Константина Симонова, и Андрея Вознесенского, и Евгения Евтушенко... Поэтому могу сказать определённо: у меня к русской поэзии постоянный дружеский интерес. Переводил и буду переводить тех, чьи стихи близки моему сердцу: Юрия Кузнецова, Ивана Голубничего, Юрия Шестакова, Екатерину Полянскую.

– Насколько, на ваш взгляд, востребованы белорусскими читателями переводы стихотворений русских поэтов Беларуси?

– Будучи некогда главным редактором журнала «Полымя», я задумал «обелорусить» наших русскоязычных поэтов. Что греха таить, часто на тех творческих семинарах, о которых уже упомянул, видел, как некоторые русские писатели морщились, слушая «как бы» русскую поэзию белорусов. Я не такой уж великий знаток, чтобы глубоко понимать, чего же недоставало их уху и сердцу. Но уверен: только на родном языке может во всей полноте чувств и мыслей выразить себя настоящий творец. Теперь уже и наши белорусские русскоязычные авторы значительно окрепли в слове – да и корни многих в России. Те, кого я перевёл, мне очень близки и дороги – их стихи звучат в моей душе «гэтак», мне очень хотелось, чтобы они их услышали, как песню в моём исполнении. Может, это им ещё больше придаст творческих сил. Как-то замечательный поэт Анатолий Аврутин, прочтя переводы своих стихов, мне сказал, что впервые поверил в художественные возможности белорусского языка. Часто вижу в нашей периодике переводы русскоязычных белорусских поэтов и других коллег. А те охотно переводят и нас. Нам уникальную возможность дают два государственных языка. В недалёком будущем, возможно, поэты Беларуси будут переводить друг друга на разные языки народов мира.

– Работая над переводами литератур народов России, на какие имена больше обращаете внимание?

– Это куда ветер подует!.. Велика матушка Россия. Вот на Международном литературном симпозиуме «Писатель и время» во время работы Минской книжной международной выставки в феврале 2020 года познакомился с народным поэтом Чувашии Валерием Тургаем. Он меня воодушевил на знакомство с творчеством трагически известного чувашского классика Миши Сеспеля (Михаила Кузьмина). Этот юный Сеспель (Подснежник) так во мне тронул все поэтические струны, что я сразу взялся перевести его стихи. Книга вышла в Минске в серии «Сябрына: поэзия народов России». Сколько в мировой поэзии таких юных Данко, кто своё сердце сжёг, как факел!..

Мне хочется очень многих перевести на родной язык.

– Заки Нури, Роберт Миннуллин... Как получилось, что особенные ваши приоритеты проявились в отношении татарских художественных миров?

– С юности помню приезд в Беларусь татарского поэта Заки Нури, который партизанил в белорусских лесах в годы Великой Отечественной войны, волнующую встречу в нашем творческом союзе, в том доме, где мужественные патриотки отправили в мир иной фашистского гауляйтера Кубе. И я уже через годы перевёл стихи Заки Нури для «Полымя». Как и в сердца моих ровесников, Татарстан пришёл ко мне мужественными стихами «Маобитской тетради» Мусы Джалиля. Я читал их и на русском, и в замечательных переводах Алексея Пысина и Степана Гаврусева на родном языке. С большой творческой симпатией перевёл стихи недавно ушедшего из жизни народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина. Целую белорусскую книгу его произведений сделал. Очень жалею, что не пришлось с ним повидаться, он бывал раньше в Минске. Отозвалось сердце на эту потерю строками памяти.

– Чего, на ваш взгляд, не хватает современным книгоиздателям в отношении к переводным проектам?

– В главном белорусском литературно-художественном издательстве «Мастацкая літаратура» я проработал почти 20 лет и помню прекрасно те времена, когда переводная литература занимала достойное место в планах. Произведения ярких представителей литератур народов СССР и зарубежья выходили своевременно и на белорусском языке, и на русском, было несколько популярных серий и альманахов. Даже работали две отдельные структуры – «Редакция литератур народов СССР» и «Редакция литератур народов мира».

Существовала настоящая практика художественного перевода, был большой интерес к книжным новинкам, читательский спрос. Издательство зарабатывало немалые деньги на издании и классической, и современной мировой литературы. Весомая часть прибыли шла в госбюджет, но и достаточно средств оставалось на нужды национальной литературы – её незначительные убытки с лихвой покрывала сверхприбыль. Теперь же из-под ног издательства ушла экономическая основа. Вся коммерчески выгодная литература оказалась в руках окололитературных деляг, насоздававших разных больших и малых издательств. Да и рынок-то уже «скороспелой» литературой перенасыщен.

Переводные проекты, возможно, чаще других должны финансироваться государством. Переводные книги – мосты взаимопонимания, часть культурной политики уважающей национальные и мировые ценности страны. Беларусь к таким и относится. Нас многие слышат, и мы хотим слышать других. Переводы художественной литературы и усиливают эти встречные голоса.

– Следите ли за альманахом «Далягляды» в его новом возрождающемся формате?

– Слежу. Для меня это – ласточки из моей издательской молодости. Тогда великий художник слова Василь Сёмуха, чьим старательным учеником я был, предлагал мне поэзию для перевода. В редакции всегда царила оживлённая, творческая атмосфера. Сколько новых литературных открытий, имён!..

Мне кажется, что грядёт какое-то возрождение. Есть достойные произведения в мировой литературе, есть свежие, профессионально подготовленные переводческие силы. И моё поколение, и те, кто моложе, и те, кто только решил взяться за переводческое нелёгкое дело, – все вместе мы сможем возродить угасавшую творческую традицию. Я и сам уже отдал новые переводы в будущий выпуск «Даляглядау» («Горизонтов»), да и в предыдущих печатался. Моё пожелание «Даляглядам»: доброго пути к сердцам читателей, расширяйте свои горизонты!

– Нужен ли Беларуси журнал художественного перевода?

– Очень! Молодая редакция этого журнала, набравшись со временем творческого опыта, могла бы стать достойной школой переводческого мастерства, а отбор и публикация самых значительных мировых достижений во всех литературных жанрах – духовным ориентиром в развитии отечественной литературы.

Кирилл Ладутько