Фёдор Шеремет

Может, и не нарисовал. Кукольный мультфильм существует почти так же долго, как и мультипликация вообще. Кино в целом есть иллюзия движения, и анимация, в том числе кукольная, отличается от него лишь степенью контроля за происходящим. Герои мультфильмов легче, пластичнее, в конце концов, чудеснее любого актёра – а ведь за чудом и шли в кинотеатры.

Заметим, что анимация, тем более анимация сто лет назад, была куда более индивидуальным искусством, чем даже современный ей кинематограф. Если Жорж Мельес в ранних работах и устраивал себе бенефисы, то позднее в наиболее прославленных своих фильмах он уже работал с довольно большой командой и актёрской труппой. А вот самые ранние мультфильмы создавались, по сути, одиночками – им ведь часто и студия была не нужна, всего лишь комната и киноаппарат (про бескамерную анимацию мы пока не говорим). Так что рассмотреть феномены раннего мультфильма стоит через фигуры его создателей.

В нашей стране первым мультипликатором стал балетмейстер Александр Ширяев – первые кукольные балетные мультфильмы он начал снимать ещё в 1906 году, то есть национальная мультипликация у нас родилась раньше, чем кинематограф как таковой (напомним, что официально отсчёт ведётся от фильма 1908 года «Понизовая вольница»). Однако ширяевская «Запоздавшая премьера» (так назывался документальный фильм о нём) прошла только век спустя.

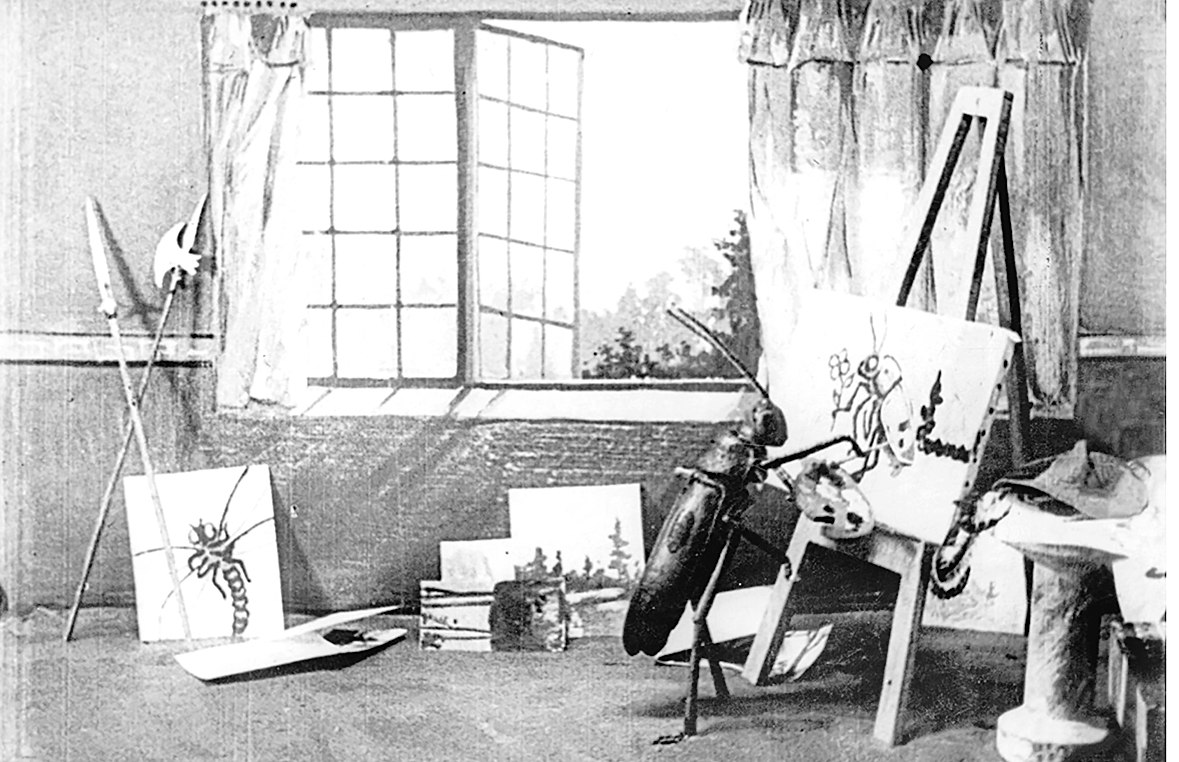

К этому времени авторитет Владислава Старевича как главного и, по существу, единственного мультипликатора дореволюционной России был незыблем. Если в Ширяеве привлекает очарование тайны, то Старевич с самого начала предстал законченным мастером. Начинал он в провинциальном краеведческом музее, но очень скоро переехал в Москву и поступил под начало одного из первых киномагнатов Александра Ханжонкова. Фирменным знаком Старевича стали… насекомые. Героев своих фильмов он делал из своеобразных чучелок жуков, стрекоз и так далее, причём работал с таким мастерством, что некоторые зрители были уверены: перед ними великий дрессировщик.

Но техника – лишь полдела; Старевич к тому же был одним из лучших дореволюционных комедиографов. Его шедевр «Прекрасная Люканида, или Война рогачей и усачей», как отмечает киновед Наталья Кривуля, представлял собой пародию на французский «Фильм д’ар» – исполненные пафоса исторические драмы. В некотором роде Старевич стал пионером формалистского «остранения» в кино, использовав для этого классический приём замены людей на иных живых существ. За лапку красавицы Люканиды дерутся на мечах благородные кавалеры в громадных ботфортах, осаждаются замки – и всё это делают жуки. Зверская (во всех смыслах) серьёзность повествования уравновешивается одним этим фактом – отсюда и комический эффект. Другая удача Старевича – «Месть кинематографического оператора», ещё одна история о любовной измене: нельзя пройти мимо удачной шутки про рогатого мужа. Издевательские вывески «Кабарэ «Весёлая стрекоза» и Hôtel d’Amour, герои с фамилиями Жуков и Усачино, подглядывание через замочную скважину и битьё зонтиком – «Месть» является образцовым фарсом, скорее даже метафарсом, поскольку кинематограф становится не только условием создания и воспроизведения фильма, но и частью его повествования.

Заглавного нашего человечка Владислав Александрович как-то недолюбливал – даже великий Иван Мозжухин в его «Ночи перед Рождеством» играл не кого-нибудь, а Чёрта. Талант Старевича не нуждался в людях – зачем ограничиваться ими, когда перед тобой целое животное царство? Вот и короля Льва впервые снял именно Старевич – в блистательном французском уже фильме «Рейнеке-лис».